N’est-ce pas que le terme nuage (the cloud) est une bien mauvaise métaphore du phénomène internet parce qu’il nous fait croire que tout ceci est du monde immatériel, que ça flotte au monde des petits bébés pas baptisés, que sa présence n’a aucun impact physique réel sur la planète. Cette métaphore tend à cacher les forteresses armées abritant les serveurs dans nos campagnes profondes et dans le grand nord qui climatise à moindre coût les disques durs et tout le courant électrique que tout ceci suce goulûment pendant qu’on nous demande de faire nos lessives la nuit, le filet de câbles bientôt inextricables, macramé bâclé qui jonche les sols de nos océans et les opérations minières sans scrupules en Afrique ou ailleurs pour extraire les métaux rares et les profits gargantuesques qui tombent dans quelques poches avides de plus en plus garnies et puissantes. Ceci est l’internet, accidentelle et obligatoire mégastructure des besoins imposés à la masse pour la gloire de quelques puissants, elle est toute là, bien vraie, connectée par des câbles et des fils, de la dent bleue au wifi, par les routes et les routeurs et les bombardements d’ondes qui cuisent lentement nos carcasses, l’obsolescence qui empile aux dépotoirs les machines dépassées d’un progrès affamé.

***

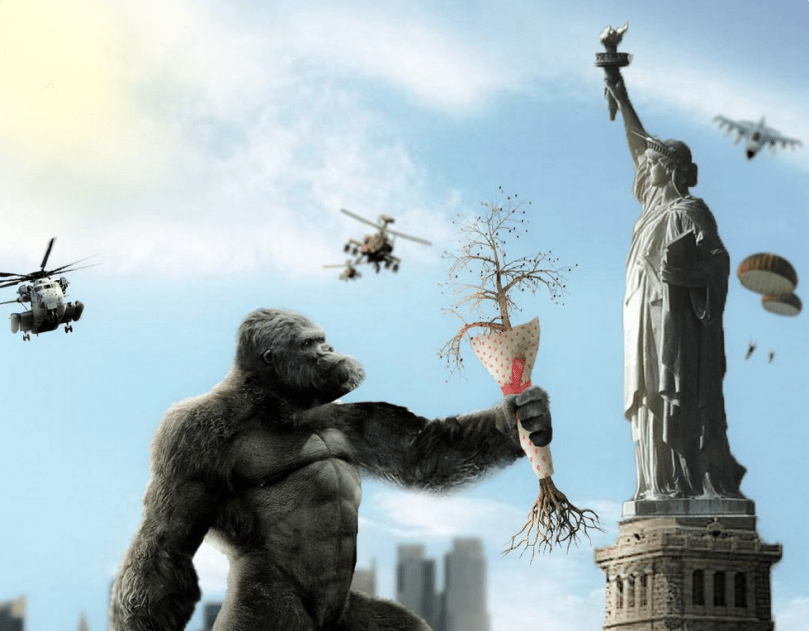

Lorsque j’utilise l’intelligence artificielle pour doper mes travaux d’illustration, je sens les montées de dopamine à mesure que de stupides images prennent vie devant mes yeux ébaubis. Mais encore, je peux aussi sentir s’ouvrir les abîmes caverneuses du vide sublimé lorsque, par un beau dimanche matin ensoleillé, je m’écrase sur mon divan en ricanant nerveusement à la moindre image niaise qui apparaît sur le petit écran de mon téléphone portable.

***

Je me surprends parfois à m’assoir devant la télé en oubliant de fermer le podcast que j’écoutais et plusieurs minutes peuvent s’écouler avant que je ne réalise que j’écoute les deux simultanément. Je suis momentanément l’ado dans ces vidéos viraux dans lesquels les parents décident d’exposer à la planète entière la béate inertie de leur progéniture installée aux consoles, cellulaires et portables simultanément et ces mêmes parents qui reviennent frénétiquement à leur publication pour y surveiller l’évolution des like. Good job, papa.

***

J’ignore ce dont je me rappelle le plus, le podcast que j’écoutais en préparant le dîner ou le dîner que j’ai préparé. Peut-être bien que préparer un dîner est devenu un acte destiné à être oublié. L’épisode du podcast était excellent toutefois, j’ai envoyé le lien à quelques amis. J’irai compter mes like tantôt.

***

“Non, commence au début” “Ah… l’écran est noir ” “Oui, et?” “…il y a un son, comme de l’eau” “Oui, continue.” L’animateur du podcast nous fait raconter chaque scène. Il proclame qu’en notant systématiquement notre propre description des images, même les films les plus tordus se révèleront à nous. Et il avait raison. La simple transposition de l’écran vers un calepin de notes met à nu toutes ces métaphores cryptiques, ces scénarios obscurs, les intrigues opaques. La conclusion la plus probante de cet exercice c’est de réaliser que même au cinéma, le plus grand défi de l’existence consiste à se rappeler de rester présent. Dans le sens le plus profond de la présence.

Dévirtualiser la conscience.

***

Dans le vidéo de présentation de l’Apple Vision Pro, on raconte que l’application nous aidera grandement à améliorer nos relations avec nos compagnons de travail, nos amis, notre famille. Il y a un vidéo d’un père qui porte le casque tout en observant bizarrement ses enfants qui jouent. De toute évidence, il filme un vidéo 3D dont Apple fait l’éloge en affirmant que le visionnement du vidéo sera tellement plus satisfaisant que de simplement regarder ses enfants jouer. Chaque fois que je déplace des tonnes d’images de mon portable ou du cloud vers un support archaïque, tentative d’exorciser la possibilité de tout perdre, je me rappelle que je ne regarde pratiquement jamais toutes ces images et ces vidéos.

***

Au musée, un couple s’approche alors que je m’apprête à prendre en photo une toile pour la mettre sur ma page Instagram. Mes premières tentatives consistaient alors à me donner un air sérieux alors qu’à l’approche du couple, ce que je recherche réellement c’est le look « intéressé mais désintéressé ». Le type se met à expliquer au groupe réuni autour de la toile que plus personne ne ressent vraiment l’expérience de l’art et que son professeur au collège prétend que la seule façon de ressentir et de comprendre une œuvre d’art c’est d’en faire soi-même une esquisse au crayon. Lorsqu’il a fini d’élaborer là-dessus, toute la galerie se retourne et applaudit, des roses sont lancées, les regards admiratifs pleuvent, sa conjointe a les yeux pleins d’eau. Le curateur s’approche, lui serre la main, puis se penche et lui glisse à l’oreille, “Tout le monde ici abonde et reconnaît la justesse de votre propos mais ils acceptent tous la triste réalité, et la réalité c’est qu’il n’existe qu’une chose pire que de piquer des images pour les poster sur sa page Instagram.

Être cette prétentieuse personne avec un cahier d’esquisses sous le bras.

***

Dessiner est probablement la forme d’art la plus persistante dans l’histoire. On aurait pu appeler les anciens hommes des chasseurs-cueilleurs-dessinateurs. Les sujets dans les cavernes anciennes sont presqu’aussi bien conservés que les pierres qui leur servent de substrat. Les hommes, les animaux, les outils – toutes des choses préservées dans une forme à peu près semblable à celle qu’elles prenaient il y a quarante-mille ans. La semaine dernière, en faisant du ménage, je suis tombé sur une boîte pleine à ras bord de disques souples de 9 pouces (floppy disks), autant de cavernes préhistoriques maintenant totalement inaccessibles.

***

J’utilise encore un disque dur qui date de 2014. Il porte une égratignure et il contient le travail de toute une vie. Les lecteurs Flash – pour ceux qui s’en rappellent – ont cessé de fonctionner en 2020 rendant invisibles à peu près toutes les premières années de l’internet. Je fouille mon tiroir à la recherche d’un adaptateur USB-A à USB-C. Si les changements climatiques font fondre les bâtiments hébergeant les serveurs et font bouillir les câbles sous-marins ou si une super intelligence artificielle rendent l’internet complètement inutilisable, au moins on peut célébrer le retour des ports HDMI sur les MacBook et j’ai retrouvé mon adaptateur. Après tout, peut-être le soleil reviendra-t-il après la mort du nuage (cloud).

Ça ou l’ensemble de l’œuvre d’une partie de l’humanité sera effacée à tout jamais.

***

Aujourd’hui, je vais placer ma main sur une feuille de papier appliquée sur mon écran et je vais tracer au crayon de plomb l’image qui transparaîtra pendant que le sang de l’homme préhistorique qui a posé sa main contre la paroi de sa grotte traversera la mienne comme une douce chaleur.

Flying Bum