Premier jour de classe de biologie, elle était assise seule à la première grande table d’ardoise grise de la classe-laboratoire. Devant elle, la grande table du professeur Labesse, un peu plus haute que les tables des élèves puisque montée sur une tribune de trente centimètres, sa table à trois niveaux, équipée de lavabos et divers autres instruments, prenait toute la largeur de la classe. Au premier regard, la classe semblait pleine de filles, je croyais sincèrement m’être trompé de local et être rendu dans une école non-mixte. Adéline deLaCouture, toute petite, belle tête blonde frisée les cheveux en bataille, lunettes au bout du nez, sourire narquois, avait probablement choisi sa place pour la proximité, la vue qu’elle aurait sur le professeur, les tableaux. En passant devant elle, un peu pressé d’aller me choisir une place, elle avance son pied vers l’avant en souriant, je n’ai rien vu. Je m’enfarge sur son pied et je m’étends de tout mon long sur le ventre devant la longue table du professeur, mon sac glisse en tournant comme une soucoupe sur la neige jusqu’au pied du mur de fenêtres à l’autre bout de la pièce. Quelque chose comme un million de filles se bidonnent joyeusement et se lèvent sur le bout des fesses pour me regarder aplati en plein ventre. Gérard Labesse se lève derrière son bureau, un homme de taille respectable et sa grandeur est amplifiée par la tribune. Les yeux sévères de l’homme sur sa classe imposent un silence d’église immédiat. Il s’avance et regarde vers moi, en bas au sol. “Monsieur?” demande-t-il à mon endroit. “Léon,” monsieur, “Léon Santerre.”

“Levez-vous, monsieur Santerre, ramassez vos effets s’il vous plaît.”

Puis il s’adresse à mon bourreau. “Mademoiselle?” lui demande-t-il. “Adéline de LaCouture”, répond-elle visiblement très à l’aise compte tenu des circonstances.

“Mademoiselle de LaCouture, je vous présente votre partenaire de laboratoire pour l’année entière, Léon Santerre,” dit-il en bon pince-sans-rire, “monsieur Santerre, veuillez prendre place immédiatement près de mademoiselle de LaCouture.”

Une armée de filles et un seul autre garçon se pincent les lèvres pour ne pas rire.

Adéline deLaCouture, elle, sourit toujours.

***

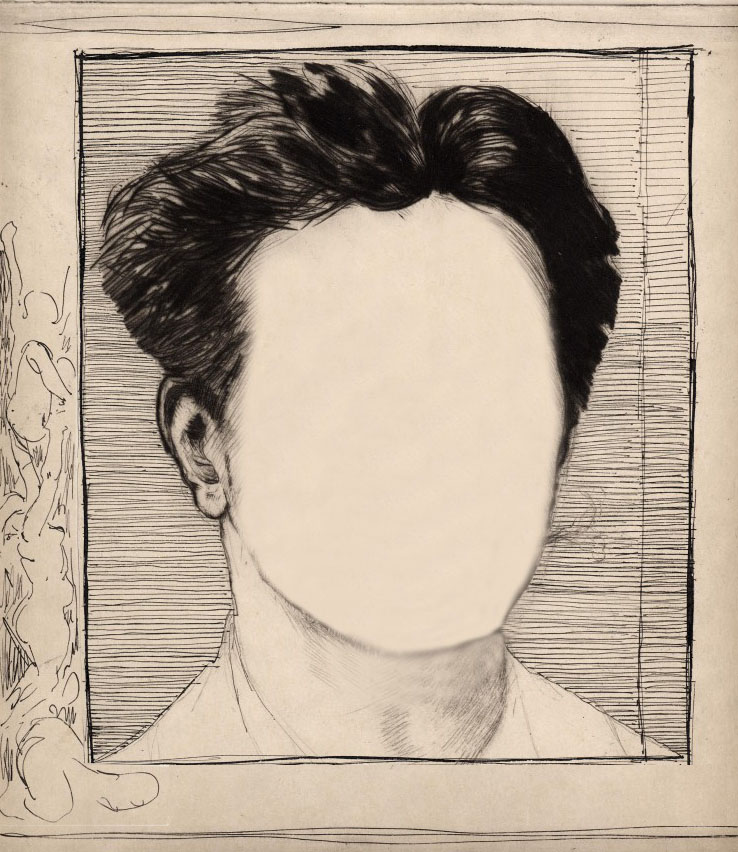

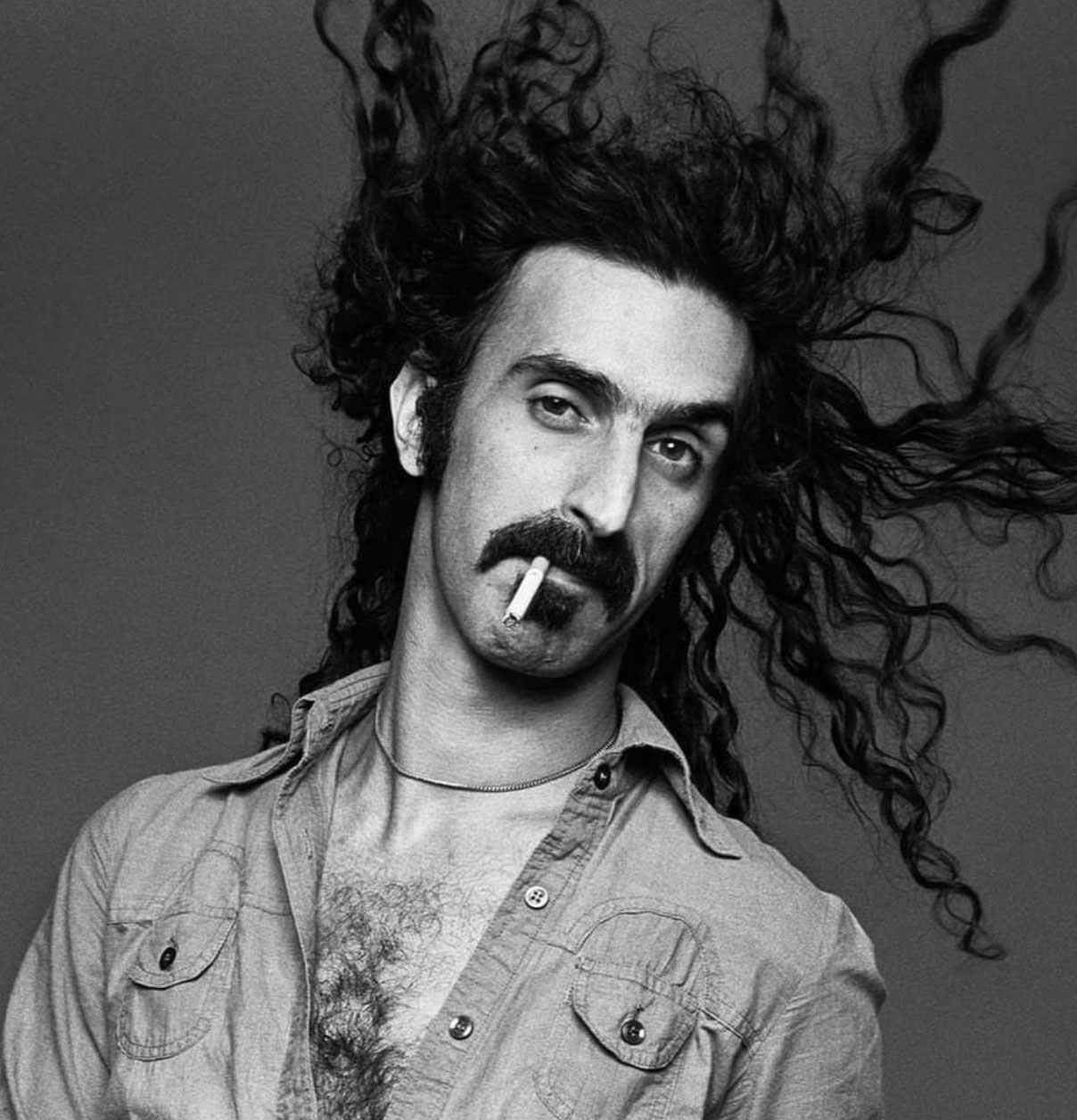

Dans la classe-laboratoire, tous les élèves déplient l’étui de vinyle qui contient toute l’instrumentation nécessaire à la dissection. De joyeux tintements de métal résonnent lorsque les élèves en sortent les outils et les déposent sur le marbre des tables. Personne ne dit un mot. Adéline de LaCouture me regarde et sourit. Elle ne semble aucunement préoccupée à l’idée de disséquer un rat contrairement à bien des filles qu’on entend gémir d’angoisse. En tout temps, il se dégage une sorte de bonheur tranquille du visage de cette fille. Elle est généralement souriante mais ses yeux, eux, restent toujours au beau fixe derrière ses lunettes comme si leur participation n’était pas utile dans sa fonction sourire. Une chevelure blond platine mais naturelle, toujours en broussaille, lui donne des petits airs de savant fou, le sarrau qui dissimule bien ses formes y contribue pour beaucoup, évidemment, peut-être aussi son petit côté garçonne. Je crois bien que c’est une jolie fille, ou son charme me porte-t-il à le conclure? Elle a définitivement un petit quelque chose qui excite ma curiosité.

***

L’amour est certes un des grands mystères de la vie, surtout pour l’adolescent que j’étais alors. Qu’en est-il au juste? Qu’est-ce qui le provoque? Pour plusieurs l’amour est le sentiment ultime. Les poètes, les romanciers, les auteurs de chansons, nourrissent leurs créations à tenter de comprendre, de définir ou de raconter l’amour. Si vous demandez à un neuroscientifique, il vous répondra sans doute que l’amour est un simple cocktail chimique. Une quantité non-négligeable de neurotransmetteurs qui se mettent à l’œuvre dans le processus de tomber en amour. Le cerveau humain ne met que quatre-vingt-dix secondes pour déterminer s’il commence à tomber en amour ou non. Une étude universitaire a démontré qu’il existe quatre étapes au processus de tomber en amour, la luxure, l’attraction, l’attachement et le déchirement et pour chacune de ces étapes, des hormones spécifiques sont impliquées.

Première étape : la luxure. La luxure se caractérise par un puissant désir sexuel orienté vers une personne en particulier. Le sentiment de luxure provient de la production de deux types d’hormone dans l’hypothalamus, soient la testostérone et l’oestrogène. On tend à classifier ces hormones comme “mâle” ou “femelle” mais les chercheurs ont découvert que l’une ou l’autre de ces hormones peut avoir un rôle à jouer autant dans les mâles que dans les femelles. Comme des primates, homme ou femme tenteront tous les trucs dans le livre, même les plus débiles, afin d’exprimer leur haut taux d’oestrogène ou de testostérone active pour démontrer à l’autre sa propre fertilité ou sa capacité à attirer l’autre comme partenaire sexuel.

***

L’appariteur est entré dans la classe portant un bac de plastique contenant pêle-mêle les rats blancs fraîchement euthanasiés. Un rat pour deux élèves, nous sommes servis les premiers et c’est Adéline deLaCouture qui prend la bête des mains de l’appariteur, sans broncher le moindrement. Plusieurs filles expriment un dédain bien ressenti, certaines geignent ou même en pleurent d’angoisse, mais pas ma partenaire de laboratoire. Elle m’impressionne. Elle place la bête sur le dos, sur la planche chirurgicale.

“Be-de-be-de-be-de-be-de,” fait-elle en faisant rebondir du bout de son index les couilles de la pauvre bête.

“Qui c’est le pauvre petit rat qui ne fera plus jamais de petits bébés aux belles rates?” dit-elle en me regardant avec son sourire narquois des grands jours.

“Be-de-be-de-be-de-be-de . . .”

Je sens des picotements dans mes propres couilles lorsqu’elle continue son manège en me regardant dans les yeux.

“Faudrait lui donner un prénom, tu ne penses pas?” me dit-elle, “ce sera notre petit garçon à tous les deux, Emmanuel, qu’est-ce que tu penses d’Emmanuel? Comme la fille dans les films cochons le samedi soir, non?”

“Va pour Emmanuel,” que je lui réponds perplexe mais, en proie à des sentiments confus pendant que je l’observe ouvrir d’un long coup de scalpel bien assuré l’abdomen de notre Emmanuel.

***

La première fois que j’ai vu ma partenaire de biologie en dehors d’une classe de bio, c’était au Canada Hot Dog de la rue Ontario où elle travaillait à temps partiel pour aider ses parents de classe très moyenne. Je travaillais moi-même à faire des livraisons à bicyclette après l’école pour le petit commerce de mon père. J’étais avec des amis et aucun d’entre nous ne savait qu’elle travaillait là ou qu’elle y serait ce soir-là. Mon corps a gelé sur place lorsque je l’ai vue. Elle portait un jeans bien ajusté, un chandail noir justaucorps avec une grande encolure en U qui mettait fort bien en valeur sa petite poitrine bien ronde et deux mamelons bien mal dissimulés sur lesquels j’aurais bien joué à be-de-be-de-be-de. Un de mes amis me frappait du coude pour me sortir de ma léthargie contemplative. Lorsqu’elle m’a vu, elle m’a fait un radieux sourire, ce qui a fait vibrer ma carcasse de la tête aux pieds. Nous nous sommes assis et elle est venue prendre nos commandes. Étrangement, nos commandes prises, elle est restée plantée là devant nous et s’est tout de suite mêlée à nos conversations. Elle a raconté que l’avant-veille, c’était sa fête alors je me suis levé, je lui ai fait la bise sur ses deux joues roses et je lui ai souhaité bonne fête. Elle m’a parlé de cette pizzéria sur Sainte-Catherine où elle était allée fêter son anniversaire en famille.

“Ils cuisent leurs pizzas dans un grand four à bois en briques,” avait-elle expliqué spontanément, c’était nouveau à l’époque, du moins à Montréal. “Wow, j’adore les fours en brique!” que j’ai répondu avec beaucoup trop d’enthousiasme. Elle a ri et j’en avais oublié que mes amis étaient là. Après qu’elle ait apporté nos repas, elle revenait tout le temps, s’inquiétant de notre appréciation de la nourriture et venant remplir nos verres d’eau à une fréquence anormale.

Lorsqu’elle est venue avec l’addition, j’ai étiré la conversation avec un lot d’insignifiances puis elle m’a demandé,

“Et puis, ce four en briques?” demande-t-elle.

“Qu’est qu’il a ce four en briques?”

“Est-ce que ça te tenterait de venir le voir avec moi, un de ces soirs? c’est pas loin de chez moi, j’habite Cuvillier et Sainte-Catherine.”

“Oui, ça pourrait me tenter, vraiment.” quel sombre recoin, pensais-je, Cuvillier et Sainte-Catherine.

“Merveilleux! On s’en reparle au laboratoire de bio?”

“Oui, on s’en reparle, c’est sûr, au laboratoire de bio.” Des spasmes étranges envahissaient ma région pelvienne. Comme des nœuds dans la gorge, aussi. Une brume au cerveau.

***

Deuxième étape : l’attraction. La luxure et l’attraction peuvent très bien se produire simultanément. Par exemple tu peux être attiré par une personne qui t’inspire le plus vif intérêt sexuel et vice et versa. Et pas nécessairement non plus. Toutefois, l’attraction est un animal distinct. L’attraction possède sa propre petite région dans le cerveau ainsi qu’une sorte de gâchette qui enclenche un sentiment de récompense. L’amour est la récompense. À cette étape le cerveau produit de la dopamine, de la norépinéphrine et de la sérotonine. La dopamine se libère lorsque nous accomplissons des choses qui nous rendent heureux comme passer un bon moment en famille ou avoir des activités sexuelles, ou même en rêver. Ce neurotransmetteur nous fait nous ressentir soudainement énergiques, rigolos ou béatement ravis. La norépinéphrine, aussi souvent appelée adrénaline, est produite par réflexe lorsqu’on se bat, par exemple. C’est à la libération de l’adrénaline qu’on sent son cœur pédaler un sprint, nos paumes deviennent humides, des papillons envahissent notre estomac. La sérotonine fait alors diversion et nous fait penser sans cesse à la personne qui nous attire. Ce neurotransmetteur peuple systématiquement notre cerveau et notre imagination d’images et de pensées exagérément flatteuses pour la personne désirée.

***

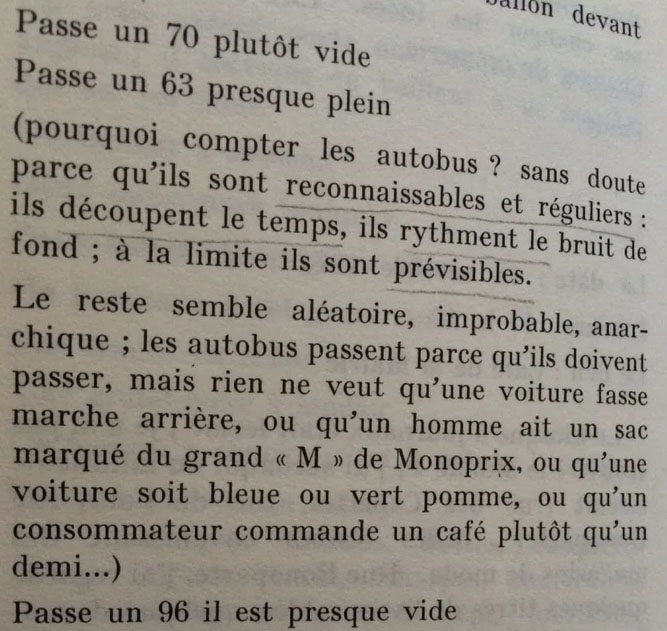

En-dehors d’une décontraction toute feinte, je me sentais vraiment nerveux. Les premières rencontres “officielles” n’ont jamais été mon fort. Je détestais le papotage, je préférais sauter aux choses sérieuses comme mes traumatismes d’enfance ou la dernière fois où j’avais été gravement déprimé. J’ai attendu l’autobus Hochelaga un moment puis j’ai décidé de marcher tout simplement, histoire de faire descendre le stress. Adéline deLaCouture m’avait appelé pour me confirmer qu’elle serait là dans quarante-cinq minutes, j’avais tout le temps. En marchant, j’essuyais mes paumes sur les poches arrière de mes jeans Lee flambant neuves et j’avais l’impression de porter un col roulé dix tailles trop petit pour moi tellement la gorge me serrait. J’avais pourtant mis ma plus belle chemise légèrement déboutonnée pour faire décontract, mes plus belles godasses. Lorsque je suis arrivé à la pizzéria elle m’attendait là avec une chemise à carreaux probablement empruntée à son grand frère et des pantalons de coton amples, des gougounes aux pieds. Aucun moyen de deviner ses formes. Je me suis senti un peu trop habillé, j’aurais dû faire plus relax. Elle s’était aperçue que j’examinais sa tenue.

“Désolée, je pensais passer à la maison et me changer avant de venir mais je n’ai pas eu le temps,” avait-elle dit comme si elle lisait dans mes pensées.

“Non, non, tu es parfaite de même,” et là voilà rougissante. On s’est assis.

“J’aimerais ça faire ma médecine,” me lance-elle du tac au tac, “toi, tu penses à quoi?”

“Aucune idée, probablement quelque chose d’artistique.”

“Oui, je te vois là-dedans.”

“Comment ça?”

“Tu as une façon tellement personnelle de t’exprimer, on le sent.”

“Toi aussi je te vois en médecine juste à voir l’aplomb avec lequel tu dépèces un rat.”

Puis elle enchaîne, “Je monte À toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay en parascolaire, ça te tenterais-tu de jouer Joseph et donner réplique à Marie-Louise, c’est le rôle que je me suis gardé.”

Mon frère avait créé La duchesse de Langeais du même Tremblay au théâtre des Insolents à Val d’Or en 68, j’avais peut-être un peu de théâtre dans le sang moi aussi, va savoir. “Je veux bien passer l’audition, mais tu vas me coacher un peu avant, hein?”

“Pas de problème, on s’en reparle quand je vais avoir plus de détails.”

Et elle souriait. N’importe quoi pour la faire sourire encore, elle était tellement craquante. Après que les premières tensions se soient dissipées, nous avons partagé une pizza toute simple au fromage et nous étions d’accord. Cette pizza cuite dans un four au bois était tellement bonne telle quelle, pas besoin de tous ces extras. Ensuite nous avons marché vers chez elle, pris une pause sur un banc du parc Aylwin. On s’est collés, embrassés même. Je pouvais sentir un subtil parfum masquer une minuscule odeur de sueur de nervosité qui émanait d’elle. “On devrait refaire ça,” m’a-t-elle chuchoté à l’oreille. Son haleine de sauce tomate épicée a eu un effet de feu tout le long de ma colonne. “Oui, ce serait cool, bien sûr,” que j’ai répondu.

Peut-être que les premières rencontres “officielles” ne sont pas si mal, après tout.

***

Troisième étape : l’attachement. L’attachement est l’aspect long terme dans une relation, fût-elle amicale, familiale et, bien sûr, amoureuse. Les deux hormones impliquées ici sont l’ocytocine et la vasopressine. L’ocytocine est devenue synonyme de “l’hormone de l’attachement”. Elle serait notamment secrétée chez toutes les espèces animales monogames, dès le premier rapport sexuel. Elle est généralement aussi sécrétée pendant l’allaitement, la mise au monde d’enfants. Alors que la vasopressine est un anti-diurétique qui agit sur le foie pour contrôler la soif, elle possède aussi la capacité d’améliorer la stabilité dans une relation.

***

Nous sommes sortis ensemble quelquefois. Et quelques fois encore. Après une de ces rencontres, elle m’a dit qu’elle ne recherchait rien de sérieux vu que toute son attention lui était nécessaire pour poursuivre son rêve de médecine. Je me suis dit que c’était là un point de vue respectable. J’aurais bien aimé avoir une relation plus “totale” avec elle mais je ne voulais pas la perdre, je voulais tout de même la garder dans mon giron alors j’ai décidé de jouer le jeu. Je la laisse décider des termes de notre relation et j’adhère à ses règles. Après quelques mois de relation difficile à définir mais bien assidue, je l’ai invitée à la fête d’anniversaire d’un ami. Cela se passerait à la maison dudit ami, maison qui serait privée de la surveillance parentale pour le week-end. Il y aurait assurément de la bière et du cannabis. Elle me dit qu’elle serait ravie de venir mais le samedi soir, elle était de service au Canada Hot Dog, qu’elle viendrait me rejoindre dès qu’elle pouvait se libérer. Je lui ai dit, “pas de souci, je serai là plus tôt pour aider aux préparatifs de toutes façons.”

Mes amis m’avaient affirmé que j’avais là un plan.

***

Je passais mon temps à regarder vers la porte chaque fois qu’elle s’ouvrait. La déception pouvait se lire sur mon visage. “Allez, mon pauvre Léon,” me disaient mes amis en me prenant par les épaules. “Allez, viens on va te saouler la gueule proprement et tu n’y penseras plus, c’est mon anniversaire et je n’endurerai personne à pleurer ici.” Éventuellement, j’ai perdu le compte des consommations. La déception s’est lentement effacée de mon visage et je me sentais ragaillardi. Nous avions entrepris une partie de capitaine Paf et j’étais à descendre ma bière cul sec lorsque ma partenaire de biologie a fait son entrée. Nos regards se sont automatiquement retrouvés dans la mêlée. Je me suis essuyé la gueule du revers de la manche, un geste pas très élégant. Il n’y avait rien de sexy dans là-dedans mais j’ai lancé, “T’es venue?”

“Oui, désolée du retard mais la patronne avait mal au cœur et j’ai dû me taper le dégraissage de la plaque et des hottes après la fermeture, t’en as pris combien, dis donc?”

“Assez pour affirmer que tu as du rattrapage à faire,” Je l’ai pris par la main et je l’ai traînée vers la cuvette qui contenait la bière dans la glace. On en a pris quelques-unes ensemble. J’essayais toujours de me rapprocher d’elle, de la toucher d’une façon ou de l’autre mais les manifestations d’affection en public n’étaient pas son fort. Nous n’avions jamais eu de rapports intimes à ce jour. Nous nous étions embrassés et avions accompli quelques petites choses qu’on peut voir dans les films 13 ans et plus, sans plus. Je me demandais si ce soir serait le bon soir. Si c’était le cas, il me fallait agir.

“Est-ce que tu veux sortir d’ici?” qu’Adéline de LaCouture m’a soufflé à l’oreille à ma grande surprise. Son haleine sentait la bière bon marché. Comme deux adolescents frappés par la foudre amoureuse, nous courions main dans la main, pris de fous rires incontrôlables. D’autres amis avaient une piaule pas loin et j’avais une clé, j’ai mis mon doigt sur sa bouche en entrant, shhhhh, quelques piaulards traînaient peut-être encore par là. J’ai pris un grand respir, j’appréhendais avec panique ce qui s’en venait et nous sommes entrés dans une des chambres. Elle est immédiatement montée sur moi tout habillée et nous nous sommes longuement embrassés.

“Il faut que je te dise quelque chose,” qu’elle me dit. Dire que j’étais affolé serait un oephémisme. Ses mains font comme si elle n’avait rien dit et visitent toutes les paroisses de mon corps. Il existe un âge où les garçons comprennent beaucoup plus de choses dans leur tête que dans leur corps, ou dans leurs cœurs. Il était trop tard pour me défiler, avouer mon inadéquation, mon inexpérience. Tout s’était passé si rapidement depuis la fête jusqu’ici et le feu nous prenait au corps. Puis le temps s’est calmé par lui-même pendant un moment. Ses pupilles sont devenues énormes en me regardant.

“Je suis vierge,” a-t-elle murmuré tout doucement.

Puis elle s’est reculée, s’est assise accroupie sur ses pieds dans le lit.

J’étais ébaubi, statue-de-cire-ifié dans le lit. Était-ce la libération ou le déclenchement des combats? Si la panique ne m’avait pas pris, j’aurais dû mentionner la chose à ma face. Elle a bien vu le désarroi dans mon visage.

“Je ne voulais pas dire ça pour te traumatiser,” a-t-elle aussitôt lancé et soudain j’ai eu comme froid partout, “ça ne change rien, je voulais juste t’avertir au cas où il faudrait installer une serviette sous mes fesses ou quelque chose du genre.”

Deux guerres mondiales et un siècle ou deux plus tard, j’ai pris ses mains dans les miennes en cachant mal quelques larmes et je l’ai attirée vers moi. Et elle s’est laissée attirer.

“Tu veux que j’aille te reconduire chez toi et qu’on en reparle au laboratoire de biologie?”

“T’es-tu malade?” dit-elle en se mettant à poil à la vitesse de l’éclair avant que je ne change d’idée.

***

Quatrième étape : Le déchirement. Les hormones qui nous offrent gracieusement l’image toute rose de l’amour sont les mêmes qui nous offrent éventuellement son côté sombre et glauque. La sécrétion de dopamine est aussi associée au phénomène d’addiction. Les régions de notre cerveau qui s’illuminent lorsque nous nous sentons attirés par une personne sont les mêmes régions que celles d’un cocaïnomane lorsqu’il prend sa dose, ou lorsqu’on s’empiffre de bonbons ou qu’on se perd dans le travail. L’attirance vers une autre personne peut être littéralement addictive. Des tests de résonance magnétique du cerveau appuient cette théorie en lisant les mêmes images pour ces deux situations. La dopamine a également un rôle à jouer dans l’anxiété de séparation, amenant les personnes affectées à regarder maladivement toutes les quinze secondes leur téléphone portable pour voir si l’objet de leur désir les a textés. Des poussées de norépinéphrine peuvent causer l’insomnie. Il est démontré que l’amour peut sévèrement endommager votre état de santé. Trop de bonnes choses peut s’avérer être trop de mauvaises choses. L’excitation sexuelle peut éteindre les zones du cerveau qui contrôlent la pensée critique et le comportement rationnel.

Des garçons comme moi comprennent beaucoup plus de choses dans leur tête que dans leur corps et leur cœur.

***

Nous nous sommes revus plusieurs fois encore pour exulter, souvent, encore et toujours. Je crois bien que nous ne nous aimions pas vraiment. Énormément mais pas vraiment. Je crois bien le réaliser aujourd’hui. Après tout, notre union avait été bénie par un professeur de biologie pince-sans-rire, débuts boiteux s’il en est. Peut-être étions-nous amoureux de l’idée de l’amour que nous nous racontions si aisément. Ce que je sais c’est que ça pinçait, ça pinçait beaucoup plus que nous ne l’aurions espéré. Peut-être que les hormones m’avaient placé sur son chemin rien que pour accomplir ce passage obligé. Il y a une limite à ce que la science peut expliquer. Parfois, nous obtenons des réponses. Parfois tout ce que nous obtenons ce sont encore et encore des questions. En dépit des hormones, l’amour demeure une énigme. Un bordel compliqué, impossible à définir. Tout le monde a sa petite explication, sa petite définition de ce qu’est être en amour. Pour les hommes de science, l’amour est un mélange complexe d’hormones. Pour le meilleur ou pour le pire, l’amour c’est toujours rien qu’un paquet d’hormones en perdition.

***

Quelques années – siècles? – ont passé.

En sortant de l’école avec mes deux petits garçons, j’aperçois cette belle dame, cheveux bouclés blonds en bataille, lunettes épaisses sur ses grands yeux bruns apparemment myopes. Elle tient une petite fille par la main, une bambine de maternelle et je vois le bedon d’Adéline bien rond qui héberge le suivant de sa lignée.

“Hé, ben, bonjour Adéline!” que je lui dis, “ça fait un sacré bail dis donc!” Pour toute réponse, elle me sourit. Rien que “Héééé, bonjour Léon.” On se fait une bise plutôt chaude mais encore, polie. Puis je regarde la fillette et je lui dis, “Bonjour mademoiselle, comment tu t’appelles, toi, t’es donc bien mignonne?” elle est toute timide.

“Allez-dis-lui, ne sois pas gênée,” qu’Adéline lui dit, “lui c’est Léon, un vieil ami à moi, un très bon ami!”

“Je m’appelle Emmanuelle!” répond la fillette.

“Hé, moi aussi!” répond mon plus jeune.

Flying Bum