LA CHAMBRE À COUCHER

Bon matin, mon nounou.

Il te prend une stridente angoisse au ventre. Tout d’un coup. La couette. Elle est énorme, chaude, lourde, étouffante. Un monstre de lit. C’est beaucoup trop sec ici dans cette chambre, la gorge te brûle. Ton cerveau émerge de la plus lancinante façon depuis de profondes strates de sommeil, une à la fois, la conscience reprend ses droits une miette à la fois. Au loin comme loin dans la cale d’un navire immense, on dirait qu’un calorifère siffle avec entêtement, et il y a quelqu’un étendu près de toi. Une petite femme. Elle porte tes vêtements : un pantalon chinois en lin beige noué à la taille et on ne voit même pas ses pieds, un vieux t-shirt aux couleurs d’Aut’Chose, un groupe rock mort depuis bien longtemps, deux seins encore bien vivants qu’on devine là-dedans. Elle possède une chevelure brun chocolat énorme, longue, dense, épidémique. Une arborescence. Une pandémie capillaire. Ça enveloppe l’oreiller au complet, une bête ni plus ni moins, ça couvre tout le haut de son corps, ça contourne ses bras avant de s’élancer jusqu’à ton visage, s’infiltre dans tes narines. Qui sait ce qui peut se retrouver dans une chevelure pareille – des écus d’or, des lames de rasoir, un trousseau de clés, des élastiques, des vieilles broches, des nids de fées perdues.

Il existe des probabilités mathématiques que tu n’aies pas couché avec elle, couché on s’entend, pas dormi seulement, mais elle est bien là, allongée contre toi, elle porte tes vêtements. Elle tient aussi une de tes paires de bas favorites dans une main. Verts fluos avec des perroquets imprimés. Cela a dû la faire rire, être énormément drôle. À un autre moment. Plus du tout amusant maintenant avec toi à côté flambant nu. Il y a deux portes fermées, côté cour et côté jardin. Sur le chevet de ton côté, tes cigarettes, ton briquet de brocante, ton porte-monnaie et un petit sifflet. La femme ne bouge pas d’un poil. Tu es frappé par un doute terrifiant, qu’elle serait morte, peut-être. Son visage totalement obscurci par ses cheveux intergalactiques. Elle est soudainement effrayante.

Qu’est-ce qu’un gars peut faire? Qu’est-ce que tu aimerais voir se produire?

>Parle, fille.

Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien.

>Parle, fille.

>Parle, à la fille.

–“Est-ce que je pourrais récupérer mes vêtements?” tu lui demandes, à répétition, en tapotant doucement sur une section nue de son épaule.

Finalement, tu sens un mouvement. Elle n’est pas morte.

–“Non,” marmonne-t-elle, elle se retourne et reprend son inquiétante immobilité.

>Parle, à la fille pas morte.

–“Je m’excuse, comment tu t’appelles, j’en ai aucune idée.”

–“Là, mon nounou qui se rappelle plus de mon nom, tu décrisses d’ici avant que j’appelle la police,” grommelle la fille pas morte en se retournant vers toi et te voilà encore pris dans la sinistre épaisseur de sa chevelure d’enfer.

>Parle, à la fille pas morte.

–“Je m’appelle Léon.”

Aucune réponse.

Elle n’appellerait pas la police. Non? Tu penses? Tu aimerais bien savoir l’heure qu’il est. Tu devais rejoindre ta douce, Adéline, à ton appartement, tôt ce matin.

>Tu t’habilles.

Tu farfouilles dans une pile de vêtements et tu trouves quelque chose qui a l’air assez grand pour toi : un grand coton ouaté qui dit “Spartiates Escrime 1974” et des culottes courtes qui te plongent dans la plus inconfortable confusion. Culotte? Bermudas? Shorts? Capris peut-être? Adéline le saurait, elle. Chère Adéline.

>Tu prends le sifflet

Tu mets le sifflet dans ta poche avec le briquet de brocante, le paquet de cigarettes, ton porte-monnaie.

>Côté jardin

Tu ouvres la porte côté jardin. C’est un placard. Dedans, un panier d’osier qui déborde de fringues sales, un tas de vêtements multicolores accrochés bien en ligne sur une large pôle, sur la tablette une photo de la fille pas morte, debout au sommet d’une montagne, les poings brandis vers le ciel en signe de victoire. Un beau corps, quand même.

>Côté cour

Tu te bats avec le rideau de bricoles en guirlande qui sert de porte, tu fonces tout droit vers une autre porte, une vraie celle-ci, tu sors, tu la claques derrière toi et tu t’engouffres dans une sombre cage d’escalier cinq étages de profond pour enfin percer ta voie vers la lumière du jour.

LA RUE

De l’autre côté de la rue, il y a un bar triste à chier, un ramassis sordide de solitudes et de cirrhoses – juste comme tu les aimes. Si tu entres là, tu pourrais innocemment poursuivre la nuit là où tu l’avais laissée, ne jamais plus avoir à te réveiller avec la fille pas morte. Ce côté-ci de la rue, un autobus s’en vient. La 47, qui va jusque chez toi.

>Prendre l’autobus.

Tu te sens tordu par en-dedans dans le bus. Quelque chose de toi était encore intégral, intact à l’intérieur, hier encore mais apparemment tout n’est plus en place comme c’était. Ton canal lombaire? Ta vésicule biliaire? Ton méat urinaire? Ton âme? Quel mot Adéline utiliserait-elle, ton essence divine? Ton essence divine a de toute évidence manqué de gaz un peu. Les odeurs dans le bus sont terribles, qui peut bien vouloir manger des frites grasses à cette heure du matin, tes fonctions olfactives s’éveillent ébaubies à ce qui pourrait bien être l’odeur insupportable de l’incontinence matinale. Il n’y a guère que deux sièges disponibles. Un vers l’avant qui porte des taches de vomi et un plus vers l’arrière près d’un homme occupé à compter ses doigts tout haut, furieusement.

>S’asseoir près de l’homme

Ton regard en arrache à quitter des yeux une large coupure sur le menton de l’homme. Une lacération. Une tranchée. Ça pourrait s’arranger avec neuf points de suture. Non, avec quatorze points de suture. Ton ex-beau-frère a déjà eu besoin de quatorze points, tu sais ce que c’est, un soir où il avait défoulé sa rage en frappant à grands coups de poings sur un pauvre aquarium dans un greasy spoon chinois. Pauvres poissons.

–“VA CHIER,” gueule l’homme au menton lacéré. “VA CHIER, tu vas me l’infecter! Tu peux pas aller t’asseoir ailleurs?” Il se lève maintenant, se plante devant toi, menaçant mais titubant également. Il n’est pas si grand que ça, mais il tempeste sérieusement. Avec tous ces gens dans le bus, tu n’as pas vraiment beaucoup d’endroits où fuir.

>Frapper l’homme

Tu ne peux pas faire ça.

>Parler, à l’homme.

–“Désolé, je n’essayais pas d’infecter quoi que ce soit.”

–“Tu m’as coupé à la grandeur de la face, innocent,” hurle-t-il pendant que son visage prend les couleurs d’une fureur incroyable. “Il m’a arraché les ongles!” crie-t-il s’adressant aux passagers terrorisés en leur montrant ses mains. “Il m’a arraché les ongles d’orteil,” témoigne-t-il avec volubilité à la foule ébaubie. Il t’enfonce l’index droit dans le sternum comme un ultime ultimatum.

>Souffler dans le sifflet.

Tu pousses avec acharnement tout l’air de ton thorax dans le sifflet. C’est un réveil-matin de l’enfer, c’est un klaxon d’automobile, c’est une chanteuse d’opéra hystérique. L’homme au menton lacéré bat en retraite. Le sifflet continue à siffler. Une femme avec un poupon enfoui contre elle dans son kangourou fait de grands non de la tête. Le petit est réveillé, il braille sa vie.

–“Pour l’amour de Dieu, allez-vous arrêter ça? Il dormait, pauvre ange.”

>Arrêter de siffler

Le sifflet tombe de ta bouche avec un long filet de bave qui le suit.

>Parler, à la femme

–“J’essayais juste de me protéger le cul, vous avez bien vu qu’il me menaçait.”

–“Laissez-le donc tranquille, pauvre homme, il est fou vous voyez bien, il n’y peut rien,” explique maman kangourou.

–“Je suis peut-être fou, moi aussi, va savoir,” que tu affirmes dans l’espoir qu’elle te foute la paix elle aussi.

–“T’es pas encore assez fou. Pas comme lui, en tous cas.” Puis, elle roule des yeux dans tous les sens.

–“Je le suis, ça se voit bien que je suis fou, regarde mes… cu… mes… ridicules… bermudas?”

–“C’est pas des bermudas, ça, c’est une jupe culotte.”

>Arrêter ça là.

La 47 arrive près de chez toi. Tu pourrais rester là, continuer la promenade, défendre ta déficience mentale auprès de maman kangourou. Lui raconter ce que tu sais faire avec un coupe-ongles un coup inspiré ou tes rêves aussi récurrents que dérangeants qui impliquent la grosse fille qui habite en-dessous de chez toi.

>Descendre de la 47

L’APPARTEMENT

Tu cours, tu escalades jusqu’au troisième sans presque toucher au sol, tu essaies désespérément de détecter dans l’air des filets du parfum d’Adéline, son gros savon naturel à l’ortie sauvage, le secret de ses aisselles assez fort pour lui mais conçu pour elle, la musique délicate de ses orteils sur le plancher de bois franc. Tu arrives finalement à la porte de ton appartement.

>Ouvrir la porte

La porte est barrée.

>Retrouver la clé

Tu n’as pas tes clés. Tu ne te rappelles même pas avoir déjà vu tes clés dans un espace-temps relativement rapproché.

>Défoncer la porte

Tu ne peux pas faire ça.

>Ouvrir la porte

La porte est barrée.

>Ouvrir la porte

Tu as perdu tes clés.

>Ouvrir la porte

Ah non, la porte est barrée.

>Ouvrir la porte

Tu ne trouve pas tes clés, tu as perdu tes clés, commence à te faire à l’idée.

>Ouvrir la porte

L’hostie de porte est barrée.

>Ouvrir la porte

Tu ne trouve pas tes clés, tu as perdu tes clés. Sont où, encore, tes tabarnak de clés, calvaire?

>Chercher des clés, encore

Dans les cheveux de la fille pas morte, as-tu regardé comme il faut?

Flying Bum

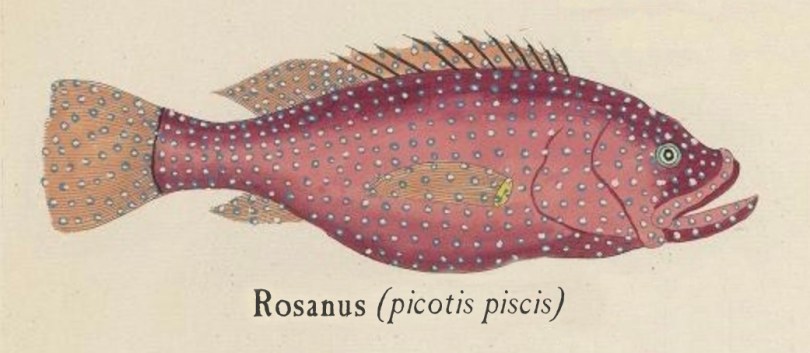

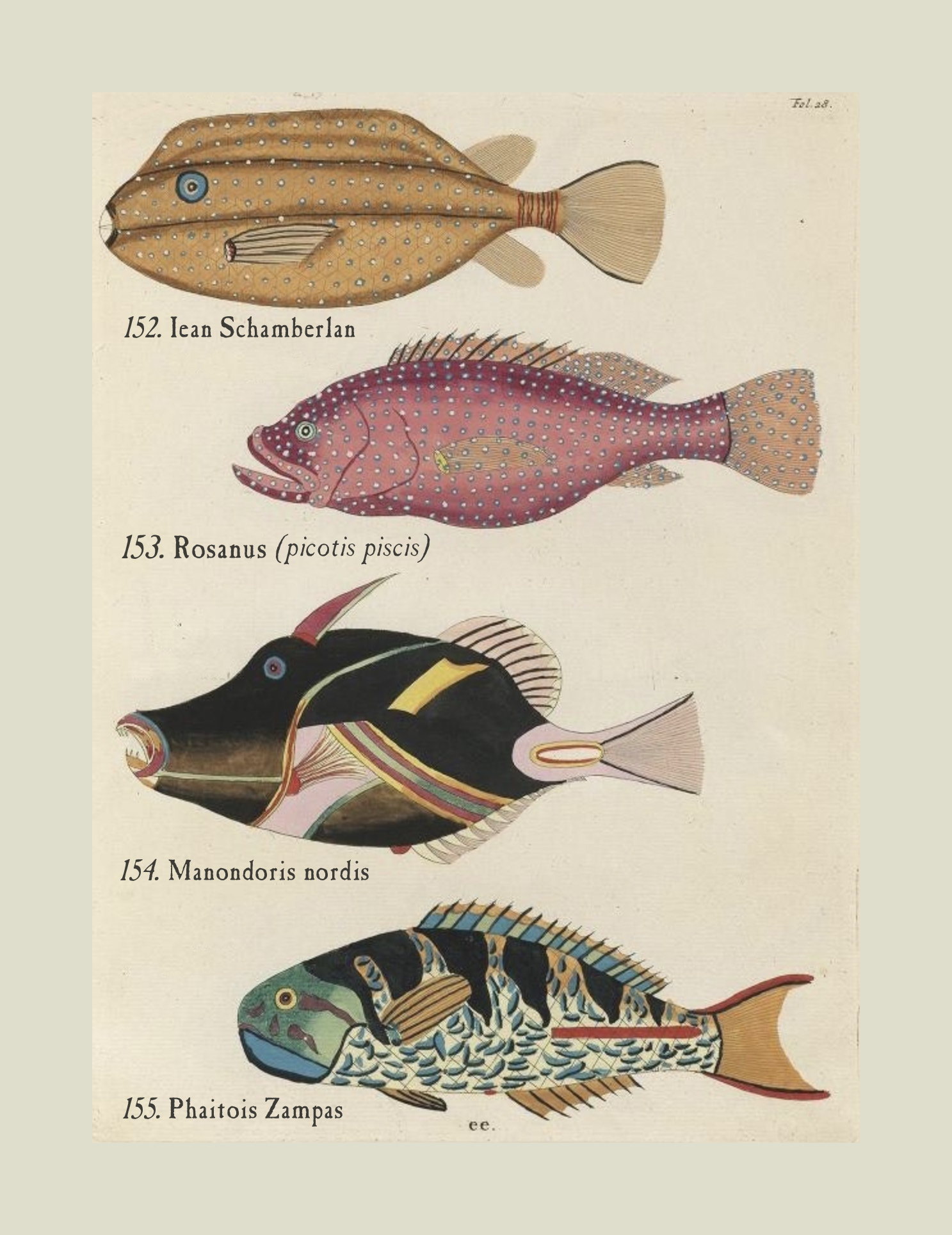

(Spécimen récemment capturé dans la rivière Tarrieuse montrant la présence de l’ancule sphérique sur le dos du rosin moucheté)

(Spécimen récemment capturé dans la rivière Tarrieuse montrant la présence de l’ancule sphérique sur le dos du rosin moucheté)