3ème Partie.

Trois jours sans fin

L’enfant et son frère avaient été amenés chez le barbier Boucher à Lamaque pour se faire mettre beaux. Puis conduits et abandonnés par leur père chez Paul Quesnel, un magasin de linge où travaillait la cousine Jacqueline qui serait chargée de les habiller pour le salon et les reconduire ensuite au Café Windsor où leur père les attendrait. C’était extrêmement rare que l’enfant faisait un tour de machine avec son père, ça ajoutait à l’incongru de ces journées-là.

Ces trois jours sans fin avaient aussi vu débarquer la famille venue de loin, les oncles et les tantes avec des cousins, des cousines. Ses frères et ses soeurs vivants étaient tous venus. Sa famille était disséminée sur un vaste territoire allant de Toronto au Lac-Mégantic, de Montréal au Témiscouata et l’enfant était toujours heureux de voir débarquer les mononcles et les matantes qui ne descendaient pas souvent jusqu’en Abitibi. L’oncle Bobby était venu avec sa roulotte qu’il avait campée en face de la maison déjà pleine à ras bord de visite et dieu sait où le reste du monde était logé, la famille était bien grande.

Trois jours sans fin s’étaient écoulés et l’enfant s’était moult fois replié longuement dans ses songes d’enfant en attendant le retour de sa mère. À cette époque, le règne de l’enfant-roi était une chose qu’on aurait même pas imaginée, les enfants devaient tenir leur place et respecter le règne absolu des adultes qui était lui-même largement inspiré des valeurs religieuses encore présentes à l’époque. Toute une panoplie de règles de bienséance et de savoir-vivre complétait le topo dont des règles de conduite en cas de deuil particulièrement strictes. Chez lui, toutes les règles passaient à la relecture et étaient largement réinterprétées par une mère à l’esprit ouvert, singulier et indépendant, une femme bien “instruite” comme on disait dans le temps, une mère définitivement aimante et protectrice pour qui sa trolley passait avant tout diktat, fut-il prononcé par le curé Roy lui-même. Avec un mari plus souvent dans le bois qu’à la maison, elle avait le champ libre pour agir à sa guise en cette matière. Malgré tout, l’époque voulait qu’on voit les enfants un peu comme des êtres inachevés, qu’on ne prête guère attention à leur intériorité, on se contentait généralement de les élever et attendre d’eux une bonne conduite et du respect en retour. Devant la mort on disait généralement qu’un enfant ça ne pouvait pas “réaliser” ce qui se passait, pauvre enfant. Dans cette interruption complète de l’ordinaire des choses, condamné par les règles strictes du deuil qui contraignaient les enfants à se restreindre de bouger, de s’amuser, de rire, l’enfant pouvait facilement passer inaperçu. Et comme toute sa fratrie totalement muette sur le triste sujet de l’heure, absorber le choc avec ses propres moyens et tenter par lui-même d’en trouver le sens, mettre ses propres mots sur les oeuvres de la grande faucheuse qui frappait fort et proche de lui pour la première fois.

Son père étant parti plus tôt pour arranger des affaires, c’est son oncle Aurèle qui était venu chercher l’enfant propre et bien peigné, aussi confortable qu’un ours de cirque dans les habits que sa cousine Jacqueline avait choisis pour lui. En route et pour toute musique, sa tante Colombe assise sur la banquette avant qui avait sanglotté pendant tout le trajet et sonné des grands coups de trompettes dans ses beaux mouchoirs du dimanche. À l’arrière entre son frère et sa cousine Jocelyne, stoïque et silencieux comme ses deux compagnons de banquette, l’enfant essayait de s’imaginer l’intérieur de chez Marcoux, là par où tous les morts devaient inévitablement passer même si on ne mentionnait pas nommément Marcoux dans le petit catéchisme que l’enfant avait appris par coeur à l’école. C’était un terrain totalement inconnu pour lui. L’enfant supposait qu’on devait y entrer les cadavres par un châssis de cave sur un dalot chromé, de grands hommes maigres tout de blanc vêtus, échevelés et livides devaient s’adonner à de mystérieuses manoeuvres sur des corps nus allongés sur une vaste plaque d’acier, une vieille bonne femme trop laide et effrayante pour les vrais salons de beauté s’affairant à les coiffer et les maquiller, l’enfant devinait de fortes odeurs de formol mêlées à des odeurs de spray net, un silence de plomb et une lumière blafarde enveloppant tous leurs funestes travaux. L’auto de l’oncle Aurèle qui s’immobilisait à sa destination tira fort à point l’enfant de son petit film d’horreur. En voyant les quelques marches qui menaient à la porte de chez Marcoux, l’enfant était plus que jamais inquiet de pénétrer dans la maison des morts, là où il n’avait jamais mis les pieds auparavant. Avant de monter, il jeta un coup d’oeil furtif de chaque côté de l’escalier sur les petits châssis de cave mais un faux vitrail d’église obstruait la vue sur l’intérieur. Ishhhhhhh. Il voulait plus que tout revoir sa mère, alors il suivit docilement la triste parade qui s’engouffrait dans le salon funéraire.

La date de naissance précise de la tragédie grecque est inconnue : le premier concours tragique des Dionysies se situe vers 534. Représentation théâtrale aux origines religieuses indéniables, la tragédie grecque nous est principalement connue à travers trois grands auteurs aux vies successives et rapprochées : Eschyle, Sophocle et Euripide. L’âge d’or de la tragédie grecque s’achève dès la fin du Ve siècle. Les tragédies grecques constituent jusqu’à aujourd’hui une référence incontournable, qui se traduit par la fréquence de la reprise de sujets et de personnages propres aux tragiques grecs.

Chez Marcoux

En voyant le décor se présenter devant lui, l’enfant s’est immédiatement senti comme dans un théâtre, cette analogie et l’austérité des lieux eurent pour effet de le calmer un tant soit peu. Un élégant comptoir de bois à l’entrée, tenu par un groom placide, costumé et ganté de blanc, qui semblait veiller sur tout. Des cordons violets montés sur des poteaux chromés qui fermaient les endroits où nous n’étions pas les bienvenus, comme au théâtre Capitol à Bourlamaque. Des boiseries travaillées ornaient les contours de majestueuses portes françaises avec des dessins givrés dans les carreaux, les murs étaient tapissés de motifs plutôt foncés et rejoignaient les hauts plafonds en passant par un assemblage de moulures compliqué. Partout, des tapis de Turquie épais et moëlleux effaçaient tout bruit de pas, probablement là pour assourdir aussi le son des pleurs et des gémissements, éventualités dont on avait prévenu l’enfant. Un large corridor avec des grands salons de chaque côté qui rappelaient les salons de riches où les enfants n’avaient pas le droit d’aller, comme chez les Baribeau. Des tableaux, des scènes religieuses pour la plupart, ornaient les espaces vides entre les nombreuses portes. Des effluves planaient dans l’air, odeurs de propre, de fleurs, d’encens et de parfums de matantes à travers lesquelles l’enfant fût incapable de distinguer l’odeur du formol d’en bas. Puis, sur le mur près d’une porte, sur un petit panonceau de feutrine noire encadré de métal argenté était inscrit Madame Paul E. St-Pierre avec des petites lettres de plastique blanc. Sa mère s’appelait Isabelle mais en société les mères n’avaient pas de nom bien à elles dans ce temps-là. Dans son salon, des causeuses et des fauteuils aux allures Louis XVI savamment répartis dans la pièce, des lustres qui déposaient un éclairage plutôt tamisé sur un décor aux teintes feutrées. Sur le mur du fond, un savant étalage de fleurs formait un impressionnant encadrement de couleurs alentour de la grande boîte de bois ouvré où elle était allongée dans des nuages de soie frisée blanche, comme figée dans le temps.

L’enfant ne remarqua ni les quelques matantes endimanchées de couleurs mornes qui étaient déjà arrivées, ni les quelques mononcles tout en noir, il ne vit qu’elle et il s’avança prestamment vers sa mère. Trop petit pour s’agenouiller sans la perdre de vue, l’enfant monta irrespectueusement, que le diable l’emporte, debout sur le cuir du prie-dieu. L’effrayante grosse bonne femme d’en bas avait fait une job de cabochon. Pour cacher la boucherie, une perruque trop noire, trop courte, lui couvrait la tête et lui descendait presqu’aux yeux, pas comme ses cheveux à elle, pas peignée du tout comme elle, son visage n’était plus qu’une peau de poudre sèche même pas de la bonne couleur, des lèvres trop rouges et deux paupières rosies de fard, fermées, comme un rideau tombé pour toujours sur son bienveillant regard de mère. L’enfant toucha les blanches mains dont les doigts étaient entrelacés d’un chapelet. La froideur qui s’était emparé de ses mains le surprit et l’effraya même un peu. Le catéchisme disait donc vrai. La mort avait emporté son âme ailleurs, avec elle toute sa chaleur, ne laissant aux vivants à pleurer qu’un méconnaissable pantin de chair raide et froide. Après avoir bien observé la triste scène, l’enfant se ferma les yeux un bon moment pour laver cette sale vision et reconstruire dans sa tête une image d’elle, rassurante, bienveillante et aimante, à qui dire au revoir. Quand il rouvrit ses yeux, c’était le torrent. Un torrent abondant, violent, libérateur.

Anne, ma soeur Anne? Pas loin derrière, l’oncle Aurèle avait échappé la tante Colombe qui fonçait droit sur la tombe en hurlant le petit nom de sa soeur, Zouzou, Zouzouuuuu, Zouzouuuuuuuu, en vociférant sa douleur à tue-tête. Si les autres matantes ne l’avaient pas attrapée à temps, elle l’aurait sûrement sorti de sa tombe manu militari et entrepris sur le corps des manoeuvres de réanimation. Allah avait décidé de s’offrir un peu de tragédie grecque. Pendant que le diable était carrément aux vaches, l’enfant disparût dans la confusion prendre une bouffée d’air frais dehors, y cacher son tourment surtout.

ISMÈNE

Quelle satisfaction éprouves-tu donc à me blesser?

ANTIGONE

Tiens, tu me ferais rire, si j’avais le coeur à rire.

ISMÈNE

À présent, du moins, ne puis-je rien faire pour toi?

ANTIGONE

Sauve ta vie. Je n’en suis pas jalouse.

ISMÈNE

Quelle n’est pas ta misère! Faut-il que tu m’écartes même de ta mort?

ANTIGONE

Tu as opté pour la vie; moi, je vais en mourir. Ne te décourage pas : ta vie est devant toi; la mienne est finie; il y a longtemps que le l’ai consacrée à ma mort.

Sophocle, Antigone

Tétreaultville, automne 2002

Bien des lunes et quelques saisons avaient passé dans le ciel de Tétreaultville depuis ce jour où je l’avais ramenée dans sa maison. Je l’avais installée dans le lit que nous partagions encore malgré les aménagements que son état requerrait. Sur le moment, j’accusais la fatigue car elle semblait avoir été tout au plus confortable à l’idée d’être de retour chez elle, de revoir ses deux fils, ses chattes, sa maison. Certes, elle était allumée à l’idée de retrouver enfin la possibilité de fumer le cannabis que je cultivais pour elle en toute légalité dans le sous-sol. C’était relativement nouveau à l’époque et je crois bien avoir été le premier à avoir pu obtenir cette dérogation à Montréal. Une autre bonne corvée pour moi mais sa consommation nous aurait probablement mené à la faillite sans ce petit jardin botanique singulier.

Et elle s’en était donné à coeur joie ce jour-là, un joint de cannabis n’attendait pas l’autre, si bien que dès son souper englouti, elle était partie dans les bras de Morphée jusqu’au lendemain matin. Pour ma part, la cervelle emprisonnée dans les méandres de ses pensées décousues, le sommeil ne vint qu’avec l’heure bleue. Il y avait longtemps que je ne fumais plus l’herbe qui me suçait l’énergie dont j’avais tant besoin.

Au matin clair, lorsque nos yeux s’entrouvrirent presque simultanément, j’entrepris tout naturellement quelques petits mots amoureux, quelques petits gestes amoureux, quelques petits gestes et quelques petits mots précis dans un ordre précis comme dix mille fois avant. La réplique n’est pas venue. En fait, elle n’était pas venue depuis le corridor d’hôpital où elle avait tout juste sussuré un mot ou deux avant que l’anesthésie l’emporte. Pour toute réponse, il ne vint qu’un rictus malaisant, comme un rire jaune hors d’ordre, on aurait dit que ses grands yeux bruns me fixaient le dedans de la tête en passant par mes yeux sans les voir, puis ces quelques mots: –“Moi, est-ce que je peux fumer, là?”. Le ton était tristement donné pour la suite des choses. Les séquelles dureraient encore un temps, pensais-je alors. Un fils revenait avec une victoire à l’escrime, rictus, remportait un important championnat, rictus, un méritas scolaire, toujours rien qu’un rictus malaisant. L’amie de coeur de son fils se pendait dans une chambre du Reine-Élisabeth à dix-huit ans, belle comme un coeur et toute la vie devant elle, encore rien qu’un rictus malaisant, un petit rire jaune déconcertant qui nous tuait tous à petit feu. Toutes les émotions émoussées, plus jamais de vrais sourires bien sentis pour les petites joies, plus de larmes à sécher ni de chagrin à apaiser. Finalement, ses émotions toutes brisées, jamais plus la réplique que j’attendais tant n’est revenue dans ce rituel vieux comme nos deux vies ensemble.

…

La démission

Sa condition a continué de se détériorer inexorablement. L’ampleur de la tâche prenait des proportions insoupçonnables et la petite maison de Tétreaultville n’était plus qu’une triste clinique où circulaient quotidiennement des aides familiales, des infirmières, un médecin, une femme de ménage que je m’étais décidé d’embaucher à mes frais. J’avais conservé mon emploi de soir et je disais souvent à la blague que j’allais me reposer au bureau mais c’était devenu une réalité un peu gênante avec le temps. Chaque matin j’étais confronté à la certitude que les choses ne pouvaient qu’aller encore un peu plus mal avant d’aller mieux et je ne me trompais jamais. Les journées s’amorçaient de plus en plus péniblement et je n’avais plus le temps de me prêter aux longues réflexions philosophiques qui me ramenaient généralement sur les rails. Le temps m’était volé, les énergies sucées, je devais mettre une grande partie de moi-même au neutre pour pouvoir maintenir ma partie utile fonctionnelle. Vint un temps où ce fut comme un pilote automatique qui opérait pour moi le plus clair du temps, puis comme un tout petit pilote de poêle à gaz, une toute petite flamme bleue et vacillante.

Je souffrais d’une peine d’amour profonde avec des racines de plus de vingt-cinq ans de profondeur, même si son corps malade était toujours bien là avec moi, même si elle m’appelait jour et nuit. Elle ne me parlait presque plus, jamais la première à initier quelque conversation. Elle gémissait longuement mon prénom pour un verre d’eau, un repas, une couche pleine, un joint, un autre joint, encore un autre joint et chaque nouveau gémissement devenait un supplice qui perçait une nouvelle grafigne brûlante sur mon coeur qui n’était plus qu’une grosse boursouffle douloureuse peinant à battre le rythme. Et chaque lendemain se ramenait exactement pareil comme la veille, mais en pire. Mon corps qui avait beaucoup donné s’était amaigri, comptait ses morceaux, cherchait continuellement la force d’exécuter toutes choses. Mon coeur n’était plus qu’angoisse, tristesse et fatigue. Dans les circonstances, mon esprit a commencé à prendre des petites libertés, se dire qu’il pouvait bien se permettre de dérailler un petit peu lui aussi.

“Quand tout à coup l’amour n’est plus que douleur au fond de notre être et que plus aucune fenêtre ne laisse passer le beau temps.”

Jean Leloup, Je suis parti

Vint un temps où presque toute mon énergie ne servait plus qu’à traîner de force mes pas vers la lumière davantage que dans l’ombre enjôlante, pour mon propre salut et pour celui de mes deux fils.

…

Le mercredi était normalement jour de grande visite médicale. Le médecin, petit homme somme toute assez sympathique, comme tout médecin de CLSC prêt à faire des visites à domicile au lieu de faire des tonnes de fric, belge avec un fort accent et plutôt rigolo à ses heures. L’infirmière, une belle jeune fille dans la trentaine avec toutes ses rondeurs aux bonnes places qui était tombée dans l’oeil de mon ami Jean-Paul qui habitait encore chez moi. On l’appelait nurse Betty entre nous pour se payer la tête du pauvre Jean-Paul tout émoustillé. Elle passait généralement avant le médecin pour refaire des pansements propres sur les deux immenses plaies de lit qui perçaient ses ischions et qui semblaient ne jamais vouloir guérir, puis attendait pour assister le médecin au besoin ou prendre de nouvelles consignes. Mais ce matin-là, ils étaient arrivés tous ensemble avec en bonus la travailleuse sociale qui ne s’était pourtant pas annoncée. Une maigre fonctionnaire un peu grisâtre à la peau acnéeuse qui donnait l’impression d’exercer sa profession juste pour se tenir occupée entre deux congés de maladie payés. J’avais pris l’habitude de continuer à leur offrir le café par politesse parce qu’ils avaient toujours refusé mon offre. Ce matin-là, ils acceptèrent l’offre unanimement. Tous connaissaient les airs de la maison, alors tous les manteaux enlevés, la travailleuse sociale s’installa au salon pendant que j’allais refaire du café frais, un peu ébaubi. À la cuisine, Jean-Paul visiblement mal à l’aise était déjà affairé à verser du café frais coulé et préparer un cabaret pour apporter tout ça au salon. Surpris, je lui lançai un regard suspicieux tout en poignards acérés. Il a esquivé les couteaux en tournant la tête; je lui donnai quand même un coup de main pour le service. De retour au salon, je vis la porte de la chambre étonnamment fermée, le médecin et nurse Betty étaient plutôt venus rejoindre la travailleuse sociale sur le long divan fleuri.

L’automne livrait tout un spectacle par la grande baie vitrée du salon, nous laissant voir les énormes érables qui formaient une majestueuse marquise aux couleurs de feu par-dessus la rue Cirier. Personnellement, je n’y voyais plus que cinq grandes fenêtres sales de plus à laver. En me pointant la bergère rouge qu’ils avaient commodément placée devant eux, dos à la baie vitrée : –“Venez donc vous asseoir, monsieur St-Pié-re” (accent belge) dit le médecin. –“Elle dort bien là, on a un petit moment devant nous.”

Jean-Paul s’installa dans la causeuse en retrait, toujours en évitant nerveusement mon regard et tous finirent de préparer le café à leur goût en yap-yappant des banalités. Une bien lugubre conférence semblait se préparer. Nurse Betty soulignait de façon bien niaise qu’elle n’était pas du tout à l’aise que je fasse des pansements complexes la nuit, les week-ends, même si elle me l’avait enseigné à son corps défendant et que ce n’était pas éthique de me confier ça et qu’elle n’avait pas le choix parce que ses urines et ses selles pouvaient parfois contaminer ses plaies et qu’on ne pouvait pas la laisser comme ça et qu’elle, elle ne pouvait pas se déplacer tout le temps surtout la nuit, les week-ends, et le maudit budget d’heures-soins accoté au plafond et blablabla et blablabla et blablabla. La travailleuse sociale y allait innocemment de la situation dans les centres de soins de longue durée comme on parle du temps qu’il fait ou de recettes de tarte au sucre, en m’observant hypocritement par-dessus ses lunettes de soeur grise comme pour essayer de capter une réaction. –“Et c’est comme ci dans ce centre-là et c’est comme ça dans ce centre-ci,” et blablabla et blablabla. Le petit médecin belge vint mettre un terme au malaise des deux pauvres filles de toute évidence embarrassées. Lentement, comme une maîtresse d’école expliquerait les choses à un enfant un peu lent, le médecin se prononça :

–“Monsieur St-Pierre, vous savez, nous avons maintenant deux très grands malades dans cette maison, vous savez, et nous pourrons n’en sauver qu’un, vous savez. Et c’est vous, monsieur St-Pierre, vous savez. Laissez-nous vous aider maintenant.”

Oui, oui, oui je savais. Je ne voulais pas le voir mais je le savais. Il ne m’apprenait rien le pauvre homme, le mal était déjà bien installé en moi et son ravage ne faisait alors que commencer. Dans la jaunâtre lumière de ce matin d’automne qui jetait un voile sur tout le petit salon ainsi qu’un maquillage théâtral sur les visages figés de la compagnie, les dernières paroles du médecin marquèrent un long time-out sur la rencontre.

Démasqué, tout plein de tensions se sont momentanément calmées dans mon corps et j’ai pris le temps de bien apprécier toutes ces sensations depuis longtemps oubliées dans chacun de mes membres. Devant moi toutes ces personnes étaient comme pétrifiées, suspendues dans cet instant de silence qui n’en finissait plus de finir et me fixaient tous du regard à l’affût du moindre mouvement, de la moindre réaction.

Et l’invincible chevalier servant, que sa propre armure d’acier achevait de digérer par en-dedans, descendit de sa monture calmement, s’avança devant les troupes qui lui faisaient face et mit docilement le genou au sol, déposa toutes les armes à leurs pieds, épuisé, vaincu.

…

Cimetière de Val d’Or, le vingt-quatre juin 1965

À l’époque, on exposait les corps au moins deux jours. De ces journées de salon funéraire, l’exposition comme on disait alors, l’enfant avait retenu que la plupart des gens braillaient en haut puis allaient fumer en bas, retournaient brailler en haut et revenaient toujours fumer en bas. Les gens fumaient absolument partout dans ces années-là. La majorité des gens fumaient en fait. Au restaurant, dans les magasins, dans les émissions de télévision, même au bout des corridors dans les hôpitaux mais devant un mort, au grand jamais. Un fumoir était prévu pour ça et la fumée y était à couper au couteau. L’humeur était cependant sur un bien meilleur registre dans le fumoir malgré l’odeur de boucane. La matante était toujours prête à sortir quelques sous pour faire sonner les distributrices qui impressionnaient beaucoup l’enfant. On en passait beaucoup aux pauvres enfants qui ne réalisaient pas. Personne ne s’opposa à ce que l’enfant choisisse son carrosse et c’est avec sa marraine Nininne, tante Suzanne de son vrai nom, et son mari Preston que l’enfant prît la route vers l’église pour le service. Preston Nix était le dernier mari en lice de sa marraine, un anglophone de Toronto pince-sans-rire exceptionnel que l’enfant appréciait énormément et qui avait toujours de belles voitures de l’année propres et dispendieuses. On n’irait pas à l’église à pied, ô que non!

Ces messes pompeuses et interminables apportaient toute la solennité et le décorum à ces instants rituels incontournables mais ennuyaient considérablement les enfants. On ne personnalisait pas tellement les rites à cette époque, autre que d’insérer un prénom dans les blancs prévus ce qui déclenchait quand même des pleurs à chaque fois qu’on nommait la défunte. Après le long supplice de la messe, un autre grand tour de machine s’amorçait sous le glas. Une lente parade sans majorettes ouverte par le corbillard qui contenait sa mère; toutes les autres voitures qui suivaient à la queue-leu-leu, en silence toutes lumières ouvertes en plein jour. Après un bref chaos à l’arrivée au cimetière, le rituel reprenait en plein air, comme une grande tragédie grecque, alentour d’une fosse, au-dessus de laquelle la tombe était suspendue par un système de courroies.

La grosse face rouge du curé Roy dominait la mise en scène, coiffé d’une barrette ecclésiastique noire à pompon. Il portait un surplis de soie vert bouteille tout orné de dorures sur une soutane violette foncée et était flanqué de deux enfants en soutane noire couverte d’un surplis de coton blanc. Un des enfants tenait bien droit le bâton de Saint-Jean-Baptiste dont c’était la fête. À l’arrière-scène, les hommes de Marcoux en noir et bien droits, trois de chaque côté du trou, et derrière eux Marcoux lui-même, en queue de pie, chapeau claque à la main. On aurait dit des grandes corneilles noires debout sur leurs pattes d’en-arrière veillant sur le trou. Une butte de terre dissimulée sous une grande bâche noire bien propre formait l’arrière du décor. Les autres acteurs classés par famille se tenaient tout autour de la scène, les femmes en beau linge, chevelures couvertes de chapeaux cloche ou de nids d’hirondelle et le visage voilé de noirs filets, les hommes droits comme des épinettes, couvre-chefs tenus sur le coeur. L’enfant s’était reculé, réfugié dans les jupes de sa marraine qui le tenait par les épaules. Le curé lisait ses textes à même le grand livre que tenait devant lui son enfant de choeur, appelait des réponses connues par coeur et marmonnées du bout des lèvres par l’assistance, commandait des prières, et tous obéissaient sagement. Puis il s’approcha côté jardin du décor central et entreprît un cérémonial qui eût l’heur de repartir de plus belle la litanie des gémissements et des sanglots. Même des hommes pleuraient à chaudes larmes. Oncle Ti-Noir, qui était aux yeux de l’enfant non seulement le mononcle à qui il manquait un pouce, mais aussi l’incarnation même de la force tranquille, laissait aller deux grandes coulées de larmes sur ses joues; l’enfant avait toujours imaginé que l’homme qui avait osé partir avec le pouce de son oncle Ti-Noir ne devait même plus avoir assez de morceaux de face pour pouvoir décorer le dessus de ses pauvres épaules, mais même lui pleurait. C’est donc presqu’avec fierté que l’enfant laissait couler toutes les larmes de son corps en silence, comme un homme, comme mononcle Ti-Noir. Éventuellement, d’un hochement de la tête le curé fît signe aux hommes de Marcoux leur indiquant de descendre lentement le tombeau de bois dans le fond du trou, lançant au passage sur le couvercle des petites poignées de cendre.

Allah n’avait pas encore eu tout son soûl de tragédie grecque.

La tante Nininne poussa brutalement l’enfant de côté et l’abandonna là, sonné, partît en trombe avec sa soeur Hélène attrapper au vol la pauvre tante Colombe que l’oncle Aurèle avait encore une fois échappée. En hurlant sa peine d’un bout à l’autre du cimetière et probablement entendue jusqu’en ville, la pauvre femme possédée par une douleur innommable s’était précipitée vers le trou comme un orignal affolé sur la 117. Si les deux matantes n’avaient pas eu d’aussi bons réflexes, elle faisait le saut de l’ange directement dans le fond du trou rejoindre sa soeur tête première. Ils portèrent la pauvre femme plus loin et chacun y allait de ses gestes et de ses paroles pour la calmer, ou suivait l’attroupement bêtement juste pour sentir. La diversion donna tout juste le temps à l’enfant d’aller se pencher sur le bord de la fosse en toute impunité. Il regardait les derniers mouvements de courroie qui emportaient la tombe vers le fond sous le regard éteint des hommes de Marcoux.

Un enfant ça ne réalise pas, pauvre enfant, mais lui avait réalisé une chose. Il savait, en entendant le bruit sourd de la tombe qui frappait le fond du trou qu’elle emportait pour toujours avec elle les plus belles images de sa jeune vie, la plus lumineuse partie de son enfance.

…

La condamnation

Au temps jadis, les gens appelaient à la blague notre maison le refuge Meurling*. C’est encore comme ça chez moi. Parmi son frère et ses soeurs, c’est nous qui avions hérité du “bonheur” de veiller sur leur mère lorsque son mari est décédé et partagé l’essentiel de nos quotidiens avec elle et même souvent nos vacances d’été aussi. Nous avons toujours aidé sans jamais juger ceux qu’elle aimait. Ouvert nos goussets sans compter à ceux que la gêne affligeait, fait manger à notre table ceux qu’un triste hasard avait affamés, consolé affectueusement ceux que la vie faisait cocus, hébergé sans questionner celles que de tristes amours avaient mises à la rue. Tous et toutes ont eu leur part de nos bonnes grâces.

* En 1912, la ville de Montréal reçoit un legs de Gustave Meurling qui ne doit être utilisé qu’à des fins charitables. La Ville décide alors de construire le refuge Meurling, répondant ainsi aux nombreux réformateurs sociaux qui déplorent le manque d’asile public pour les indigents à Montréal.

J’ai erré et voyagé

Et même si je pense à toi à toutes les heures de la journée

Et même si je pense à toi

Jamais je ne reviendrai

S’il faut recommencer la bataille

Je laisse tomber, je ne suis pas de taille

Je ne veux plus me battre avec toi

Je ne veux plus me battre avec toi.

Jean Leloup, Je suis parti

Ils ont formé équipe, équipe d’intervention, appelaient-ils ça. Les diagnostics sont tombés, les plans ont été tirés. Je devais retrouver la manière de respirer, de boire, le goût de manger, de marcher dans la lumière, retrouver l’envie de rire et d’aimer, et que le corps exulte comme tout le monde et surtout de suivre le strict plan de traitement qu’une sévère dépression impose. Quant à elle, il devenait évident que les soins que requerrait son état dépassaient déjà largement les ressources à domicile disponibles et la garder à la maison devenait un danger pour sa santé, la mienne et par la bande, celle de nos deux fils. La travailleuse sociale a pu la faire héberger une semaine dans un centre de soins de longue durée où ils ont eu le loisir d’évaluer correctement sa condition. Par la suite, l’évidence de son état a fait en sorte qu’un placement permanent a été organisé rapidement. J’ai confié à sa famille l’administration de ses biens en bonne et due forme et je leur ai confié la mission de veiller sur elle, de voir à ce que tout se passe bien pour elle.

Pour moi, la vraie noirceur commençait à peine. C’était parti pour aller encore un petit peu plus mal avant d’aller mieux. Sa famille, prise de court, devait maintenant jauger toutes choses et tout un chacun devait trouver où faire son lit. Le verdict est tombé, immédiat, cruel et sans appel. Pour la première fois de ma vie, je traversais du côté des méchants, des sans-coeur et des écoeurants. De ceux qui abandonnent au caniveau, même après presque dix ans de bons soins et plus de vingt-cinq ans de vie commune, une malade qu’ils ont tant soignée, tant aimée. Je n’ai pu bénéficier du retour d’aucune bonne grâce passée ni même été épargné du cruel jugement que je croyais pourtant avoir toujours épargné aux autres. D’autant qu’une autre femme, dont l’histoire sera bien écrite un jour, était déjà venue me tendre la main pour m’aider à sortir de ce marais opaque. La traîtrise s’ajoutait à la liste sans fin de mes méfaits. Dans la plus grande des pénombres, bien malin celui qui différenciera à l’odeur l’innocent du coupable sans juger aveuglément et moi je ne me pardonnais déjà plus rien de toutes façons.

Mon chemin de Damas se ferait un peu plus long que prévu, à pic et sinueux, avec des trous sombres qui gobent vos pieds, les murs de béton qui se dressent devant vos matins et les monstres sous le lit qui vous assaillent sans avertir à la moindre occasion. La dépression est une salope de première classe qui a plus d’un tour dans son christ de sac. Toutes choses organisées et mises en place, je ne retournerais plus la voir pour un temps, le temps de guérir tant soit-il possible.

Le poête Francoeur disait fort à propos qu’un coeur cassé collé, ça reste toujours un coeur cassé collé. Au début trop fragile, la terreur immense de le voir se recasser en mille miettes m’empêchait de retourner la voir; ensuite, je pensais qu’une visite la troublerait plus qu’autre chose et que ma présence serait plutôt malvenue dans les circonstances et que si elle avait exprimé clairement le besoin ou le désir de me voir, de me parler, j’ose croire que le message me serait parvenu. J’y travaillais mais je n’en suis jamais venu à l’étape de ramasser mes esprits suffisamment pour embarquer dans le char et y aller. Puis un soir en rentrant à la maison, un messager vint se manifester. M’apprendre par le répondeur téléphonique sur un ton froid et monocorde qu’elle était morte.

…

Montréal, fin avril 2004

Ses soeurs avaient très bien organisé toutes ces choses-là. Elle avait voulu que son départ soit souligné en toute intimité. Quelques rares amis bien triés étaient venus. Toute sa famille proche y était aussi, son frère, ses soeurs, leurs conjoints, leurs enfants. Personne de ma famille. Croyant pourtant m’être présenté à l’heure dite avec mes deux fils, il ne restait plus que quelques places dans le dernier rang d’une toute petite salle lorsque nous sommes arrivés. Nous nous y sommes installés comme des intrus de dernière minute sous une fusillade de regards gris et noirs. Sa famille formait une haie infranchissable au premier rang entre l’urne déposée près d’une photo d’elle, quelques fleurs, un célébrant dont je ne voyais que le dessus de la tête, et nous, loin derrière. Chaque fois qu’un visage s’est retourné furtivement vers moi, il portait tout le mépris du monde dans les plus belles moues qu’une face humaine peut réussir. J’en suis venu à me demander si j’étais à ma place, si je devais attendre là pour voir où étaient les limites de mon endurance, comment ce serait de perdre conscience sur place ou si je devais aller me ressusciter dans la fontaine du grand hall ou aller me décomposer dans les jardins dehors. Mais je suis resté, pour elle et pour nos deux fils, tristes et stoïques à mes côtés. Je sentais tout le poids d’une sévère sentence sur mes épaules venir s’ajouter à la tristesse du moment, le deuil de celle qui fut ma compagne pendant plus de vingt-cinq ans, le deuil de deux garçons qui perdaient leur mère encore une fois.

Le supplice ne dura qu’un temps, le célébrant débitait déjà les platitudes de circonstance, comme s’il n’avait attendu que moi pour ouvrir la machine. Je ne portais pas vraiment attention à ses paroles récitées sans façon, occupé que j’étais à tenter de me contenir, me recomposer, le visage brûlant et les jambes flageolantes. J’avais cependant remarqué que l’homme s’étirait souvent le cou faisant des pointes sur les pieds, cherchant je ne sais quoi du regard par-dessus les premiers rangs. Après plusieurs tentatives, son regard tomba finalement sur le mien, contact momentané entre quatre yeux, puis il regarda les deux garçons à mes côtés et le visage soudain vivant, il contourna la haie et vint se placer devant nous un petit moment. Il prononça bien quelques paroles apaisantes à l’intention d’un père, de ses deux fils éplorés mais comme pris d’apoplexie je n’en ai rien retenu de ses paroles, sauf la chaleur de sa voix. Et aussi une autre chose, fondamentale. Un homme inconnu, par instinct ou par expérience et mû par une compassion profonde, était venu me rassurer malgré l’apparât et le protocole traficoté, que j’étais bien à la bonne place, que ma peine était aussi vraie que celle de n’importe qui d’autre ici présent.

Je ne crois pas qu’on m’ait dit si, ni où ni quand ni comment on disposerait de ses cendres. J’ai présumé qu’ils la déposeraient près de sa mère et de son père dans le cimetière en arrière du funérarium. Je ne crois pas non plus que nous avions été comptabilisés dans le calcul des petits sandwichs pas de croûte. Aussitôt la cérémonie terminée, je suis sorti précipitamment m’asseoir sur un banc de parc dehors, seul, fumer clope sur clope en attendant mes deux fils qu’une de leurs tantes avait attirés dans un petit salon discret pour leur parler. La mort révèle souvent les recoins les plus sombres et les plus étranges de l’âme humaine. Sur le chemin du retour, mes fils m’expliquèrent que la tante avait de son propre chef décidé de modifier certaines dispositions prises par leur mère, geste qui aura eu pour seul et principal effet de me mettre dans la gêne et provoquer des conséquences en cascades qui m’affectent encore aujourd’hui. J’ose croire que la pauvre fille a agi uniquement aveuglée par une peine plus grande que son génie, l’autre seule option étant que la malice l’aurait investie d’une mission de vengeance, son méfait n’ayant avantagé personne à la fin de la chanson. Peut-être aussi avais-je tout simplement payé là pour tous mes péchés, rien n’est moins clair. Je sentais pourtant que ce jour-là on m’avait sciemment volé sa mort comme une ultime mesquinerie.

Avec le recul je sais que dans l’auto qui nous a ramenés à la maison, je me sauvais au vu et au su de tous avec la plus grosse part du butin. Deux fils aimés dans lesquels elle vit toujours, près de moi, qui sont devenus des hommes brillants, des pères aimants et admirables et à leur suite, tous ses petits-enfants qu’elle n’aura pas eu le bonheur de connaître et à qui je me fais un devoir de raconter son histoire.

À celle qui fut ma joie et ma vie pendant toutes ces années, mon esprit aujourd’hui cicatrisé est capable de voir, de faire défiler à sa guise par-delà les sombres images qui ont longtemps obstrué la vue, les images d’un sourire à la charmante petite craque, l’image d’un petit ouragan perpétuellement souriant toujours rien que sur une gosse, brillante et allumée, mère aimante et aimée de tous. Où que tu sois, que la vue de toute ta trolley de petits-enfants qui s’amusent dans le bois avec leur grand-père sous le regard attendri de tes fils te ramène toutes tes émotions perdues et la paix du coeur. Et je remercie sincèrement celles et celui à qui j’ai dû confier le confort et la sérénité de tes derniers jours et qui ont rempli leur mission avec amour.

À la mère de l’enfant que j’ai été, sache qu’il y a belle lurette que l’enfant a réalisé toutes ces choses que les enfants ne devaient pas réaliser. Éclairé par le frère Côté, l’unique directeur de conscience que je n’aie jamais eu, le vingt-et-unième jour de juin 1969, dernière journée d’école de ma septième année et première journée de l’été, j’ai fui seul la grande ville par l’express de nuit jusqu’à Val d’Or avec une mission. Au petit matin, j’ai demandé à l’oncle Aurèle qui m’attendait au terminus d’autobus de me conduire jusqu’à ta pierre que je n’avais pas revue depuis. J’y suis venu pour y déposer tout mon amour et t’offrir de bon coeur toutes ces plus lumineuses années de mon enfance que je t’avais accusé d’avoir emportées avec toi, pour que tout tourment s’éloigne de toi et que tu puisses reposer en paix en attendant mon retour.

Ces deux femmes que j’ai tant aimées et que la mort est venue chercher en plein midi de la vie auront fait l’objet de bien des coïncidences, partagé de bien tristes hasards. À la fin de l’histoire, l’une m’aura donné ma propre vie ainsi que celles de mes quatre frères, l’autre tout son amour ainsi que mes deux fils. Finalement, si on fait le compte, ces deux femmes n’auront eu que des garçons à aimer. Et encore trois autres tout petits garçons nés de mes deux fils sont venus à leur suite. Et comme toutes les bonnes grâces reviennent toujours en indulgences, leur sang de femme coule à nouveau aujourd’hui, enfin réuni, dans les veines d’une adorable petite fille, enjouée et brillante, véritable petit ouragan perpétuellement souriant et toujours rien que sur une gosse, portant fièrement à bout de bras, en elle seule, toute la vie de ces deux femmes.

Allah avait donc gardé le meilleur pour la fin.

…

À Isabelle, Denise et Adèle.

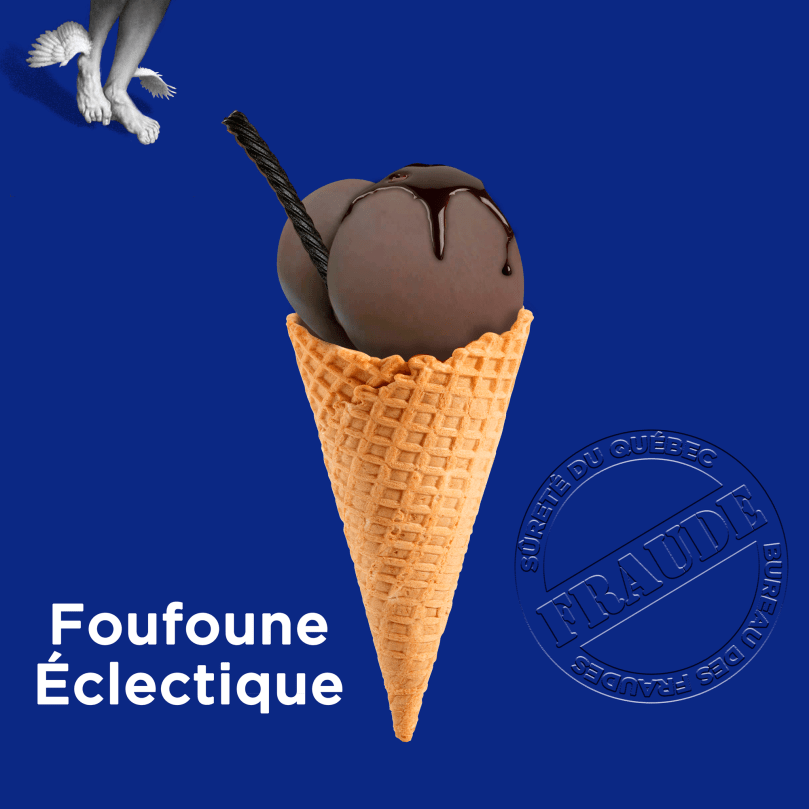

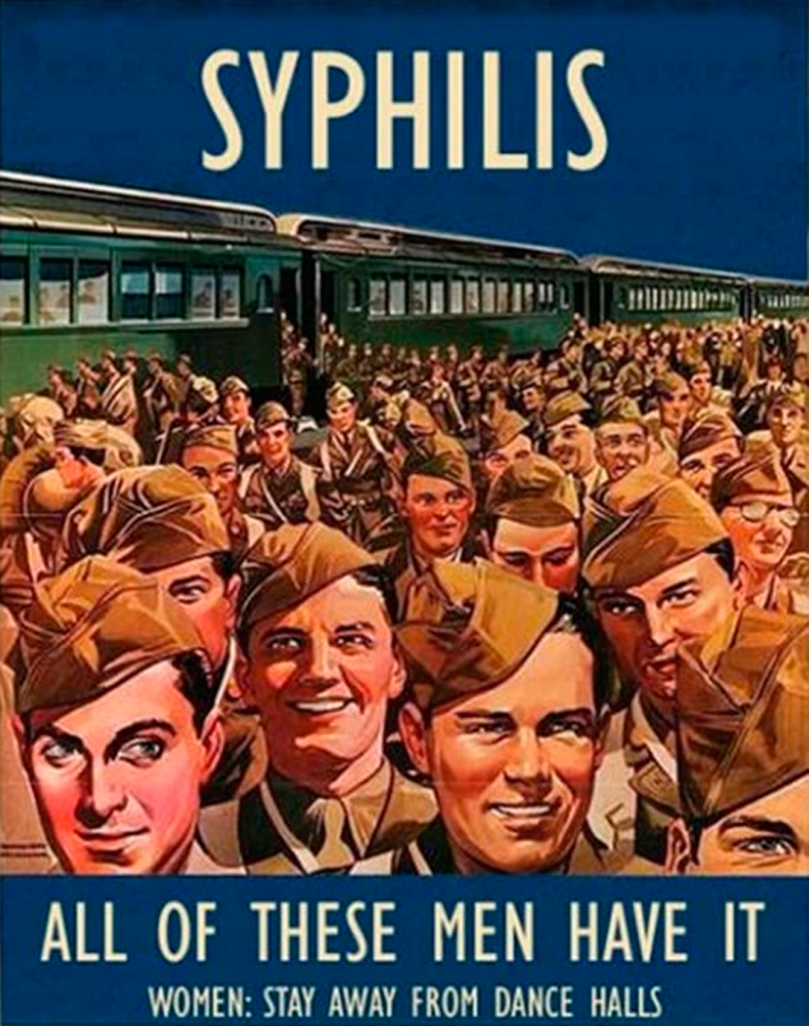

Flying Bum

Les fraudeurs n’hésiteront pas à donner aux saveurs des noms excitants pour leurrer les consommateurs. Ne laissez pas leur apparence rire de votre belle naïveté. Les autorités ont émis des mises en garde à l’effet que ces crimes glacés peuvent contenir des ingrédients impropres à la consommation humaine que les bons manufacturiers de crème glacée n’auraient jamais même penser utiliser. Selon les saveurs elles peuvent s’avérer indigestes voire porteuses de maladies potentiellement mortelles si vous n’avez pas pris la sage habitude de passer vos cornets longuement au micro-ondes ou de les griller sur le barbecue de bord en bord.

Les fraudeurs n’hésiteront pas à donner aux saveurs des noms excitants pour leurrer les consommateurs. Ne laissez pas leur apparence rire de votre belle naïveté. Les autorités ont émis des mises en garde à l’effet que ces crimes glacés peuvent contenir des ingrédients impropres à la consommation humaine que les bons manufacturiers de crème glacée n’auraient jamais même penser utiliser. Selon les saveurs elles peuvent s’avérer indigestes voire porteuses de maladies potentiellement mortelles si vous n’avez pas pris la sage habitude de passer vos cornets longuement au micro-ondes ou de les griller sur le barbecue de bord en bord. Les victimes de ces fraudeurs sans scrupules rapportent que ces crimes glacés ne goûtent pas particulièrement bon et dans bien des cas goûtent carrément le vieux, le remâché. On leur donne des noms qui sont uniquement destinés à faire rêver les naïfs ou brailler les nostalgiques. Même si on les décore habilement avec des choses qui ressemblent vaguement à des garnitures régulières, on aura très tôt fait de démasquer l’arnaque. Non seulement l’expérience habituellement suave qui consiste à lécher goulûment quelque chose de bon est brutalement trahie, l’imposture se révèle d’elle-même lorsque l’on sort ces crimes glacés du congélateur. Ils ne fondront pas et aucune dégoulinure ne rendra collants les petits doigts des lanceurs pee-wee qui trichent.

Les victimes de ces fraudeurs sans scrupules rapportent que ces crimes glacés ne goûtent pas particulièrement bon et dans bien des cas goûtent carrément le vieux, le remâché. On leur donne des noms qui sont uniquement destinés à faire rêver les naïfs ou brailler les nostalgiques. Même si on les décore habilement avec des choses qui ressemblent vaguement à des garnitures régulières, on aura très tôt fait de démasquer l’arnaque. Non seulement l’expérience habituellement suave qui consiste à lécher goulûment quelque chose de bon est brutalement trahie, l’imposture se révèle d’elle-même lorsque l’on sort ces crimes glacés du congélateur. Ils ne fondront pas et aucune dégoulinure ne rendra collants les petits doigts des lanceurs pee-wee qui trichent.