Deuxième partie.

Chez l’être humain, l’amygdale est un petit amas composé de structures interconnectées, perché sur la partie supérieure du tronc cérébral et près de la base du système limbique. L’amygdale est la spécialiste des questions émotionnelles. Son ablation entraîne une incapacité à évaluer le contenu émotionnel des événements. Privés de leur charge émotionnelle, les rapports humains perdent tout leur sens. L’amydgale est le siège de la mémoire affective. Sans elle, la vie perd son sens. L’amygdale n’est pas seulement liée à l’affect, elle commande toutes les émotions. Sans amygdale, toutes les émotions sont émoussées ou absentes, plus de larmes à sécher ni de chagrin à apaiser.

Chez l’être humain, l’amygdale est un petit amas composé de structures interconnectées, perché sur la partie supérieure du tronc cérébral et près de la base du système limbique. L’amygdale est la spécialiste des questions émotionnelles. Son ablation entraîne une incapacité à évaluer le contenu émotionnel des événements. Privés de leur charge émotionnelle, les rapports humains perdent tout leur sens. L’amydgale est le siège de la mémoire affective. Sans elle, la vie perd son sens. L’amygdale n’est pas seulement liée à l’affect, elle commande toutes les émotions. Sans amygdale, toutes les émotions sont émoussées ou absentes, plus de larmes à sécher ni de chagrin à apaiser.

Centre-ville Montréal, vingt-et-un juin 2001

Une pluie droite et tenace tombait sur Montréal. J’étais allé la retrouver dans sa chambre d’hôpital après avoir déposé mon fils à l’école et après une longue et pénible chasse au stationnement dans un centre-ville aux allures de Beyrouth sous les bombes. Très tôt le matin, avant mon arrivée, ils lui avaient rasé le crâne et l’avaient apportée sous le scanner où les systèmes informatiques avaient enregistré la cartographie de son cerveau et on avait aussi dessiné au feutre sur sa peau des marques pour guider le trépan. Ils avaient déjà commencé à la calmer pour éviter que les spasmes ne nuisent au travail des anesthésistes. Elle était un peu sonnée et de commerce assez ordinaire, on le serait à moins, mais elle semblait heureuse de me voir arriver. On lui avait déjà longuement expliqué qu’elle serait une pionnière de ce type d’intervention et elle connaissait tous les tenants et aboutissants de sa chirurgie, les bienfaits espérés autant que les risques associés et elle y avait déjà consenti de son plein gré. Toute l’opération ne devait durer que deux ou trois heures.

Dans le long corridor qui mène au bloc, on l’avait transportée, allongée sur sa civière. Une couverture de flanelle blanche bordée de bleu la couvrait jusque sous les aisselles et ses bras nus longeaient son corps qui apparaissait tout apaisé par la médication qui contrôlait ses spasmes. Elle m’avait demandé de rester près d’elle jusqu’à ce que l’anesthésie ne la transporte au paradis perdu. Quand la parade s’immobilisa complètement, elle tourna doucement la tête vers moi qui la suivais, directement à ses côtés. Elle me regardait droit dans les yeux de son regard qui pouvait percer jusqu’au coeur mais elle semblait totalement en paix avec les événements. Elle déposa sa main libre sur mon avant-bras placé le long de son corps et je fus surpris de la force qu’elle mit à le retenir. Je me suis penché vers elle et j’ai approché ma bouche de l’oreille qu’elle me présentait sur un fond de tête rasée et barbouillée de savants graffitis pendant que les anesthésistes entreprenaient leurs manoeuvres sur l’autre bras. Tout doucement je récitais à son oreille quelques petits mots amoureux, quelques petits gestes et quelques petits mots précis dans un ordre précis que dix mille matins avant celui-ci avaient pu nous entendre dire. Je la regardais attentivement du coin de l’oeil, ses lèvres qui faisaient l’ultime effort de mimer la réplique et je ne percevais qu’un mince filet de voix qui se perdait lentement dans le silence du corridor et ses grands yeux bruns qui s’en allaient doucement ailleurs et la pression sur mon avant-bras qui se relâchait jusqu’à n’être plus qu’une chaude présence immobile. On me demanda de quitter en déverrouillant bruyamment les roues de la civière et on la poussa sans autre cérémonie à travers les portes battantes du bloc opératoire.

Je suis resté là un bon moment sidéré, fixant des yeux le battement des portes tant et aussi longtemps qu’un infime mouvement ne fût perceptible. Ils avaient apporté avec eux mon amour et j’étais seul au monde dans ce long corridor blanc . . . et je ne savais plus vraiment où aller.

Après un moment, comme les petits chiots terrorisés qu’on arrache à leur mère, mon coeur s’est lassé de japper dans ma poitrine et je suis me suis rendu directement là où les choses portaient encore son odeur, m’étendre dans son lit d’hôpital et attendre en silence.

…

Au paradis perdu, le vingt-et-un juin 1984

Au premier jour de l’été, tout juste trois jours après la naissance d’Emmanuel, notre plus jeune, nous nous étions installés pour toute la belle saison dans un chalet qui respectait tout à fait la rigueur du chiche budget de notre jeune famille. L’été voulait dire du dernier jour d’école jusqu’à la fête du travail. Et respecter le budget voulait dire un chalet rustique à souhait, meublé de choses d’une autre époque, sans eau chaude et sans télé, avec pour tout équipement de cuisine un énorme frigo tout en rondeurs qui grondait sa vie jour et nuit, un toaster à palettes et un poêle à bois Bélanger. Tout était cependant propre et bien ordonné et le chalet campé sur un terrain très bien entretenu. Pour nous, c’était déjà le grand luxe à huit-cent dollars pour l’été, sans s’endetter, et un long moment de bonheur qui s’annonçait. Deux petits chalets du même acabit presque côte-à-côte formaient le chic domaine de monsieur Clermont qui lui, était plutôt richement installé plus bas directement sur une petite plage du lac des Quatorze-Îles où nous avions tout le loisir d’aller nous baigner, d’amuser Julien surtout qui fêterait ses trois ans plus tard cet été-là.

Nous avions l’habitude de passer nos étés dans les Laurentides avec les beaux-parents, belles-soeurs et beaux-frères mais cet été-là, la grande famille avait été laissée de côté au grand dam de ma belle-mère qui serait privée de catiner le petit dernier à son goût, l’absence de luxe et de confort étant un repoussoir naturel dans son cas. De surcroît, nous ne disposions que d’une seule chambre digne de ce nom. Nous pourrions donc traverser ses relevailles en toute intimité. Nous nous étions sauvés comme des voleurs, seuls tous les deux, le coeur joyeux avec notre précieux petit butin, un bébé naissant de trois jours et un adorable garçon de presque trois ans.

Très loin de la folie de notre logement de la cinquième, coin Masson dans le vieux Rosemont, elle a passé toutes ses grandes journées d’été en mère aimante à s’occuper tendrement du nouveau poupon et de son grand frère dans le calme de la campagne laurentienne. J’ai toujours cru que le puissant lien qui unit encore aujourd’hui ces deux enfants avait vraisemblablement trouvé sa source dans ces quelques mois de pure joie.

À peu près pas de congé pour les nouveaux pères à cette époque, je revenais directement du travail les rejoindre tous les soirs pour préparer le souper, voir aux petits qui avaient soutiré beaucoup d’énergie à leur mère, veiller au feu avec elle une fois les petits propres et endormis dans leurs petits pyjamas. La semaine, aux aurores après le biberon du bébé, le déjeuner du plus vieux, j’allais la réveiller avec quelques petits mots amoureux. Et quelques petits gestes et quelques petits mots précis plus tard, je repartais pour la ville. Tous les week-ends et pendant toutes mes vacances d’été nous avons profité de chaque heure du jour, tous ensemble dans notre petit paradis perdu. Je crois bien qu’Allah a plané sur un high de poudre pendant tout l’été 84.

Cet été-là restera marqué au fer rouge sur mon coeur et dans mes souvenirs comme étant parmi les plus précieux instants que la vie nous ait accordés.

…

Après l’avoir abandonnée à sa sieste, j’avais passé une bonne partie de l’après-midi à jouer dans l’eau et dans le sable avec Julien pendant que des voisines installées sur la plage  m’avaient emprunté le bébé pour s’adonner à une longue séance de catinage, au plus grand plaisir du poupon ravi. Une pluie chaude, droite et tenace vint subitement faire tomber le rideau sur ce bel après-midi d’été. J’enveloppai rapidement le bébé dans les langes de son petit panier. Je passai une serviette sur les épaules de Julien que je tenais à cheval sur ma hanche, le bébé dans son panier de l’autre main et me voilà qui volais comme une gazelle dans le petit sentier qui remontait vers elle. Je fus frappé d’une subite et violente certitude que quelque chose n’allait vraiment pas bien là-haut, j’accélérai le pas, comme paniqué. La pluie chaude lavait à mesure la sueur qui me pissait par la face. Vite, plus vite, et encore plus vite.

m’avaient emprunté le bébé pour s’adonner à une longue séance de catinage, au plus grand plaisir du poupon ravi. Une pluie chaude, droite et tenace vint subitement faire tomber le rideau sur ce bel après-midi d’été. J’enveloppai rapidement le bébé dans les langes de son petit panier. Je passai une serviette sur les épaules de Julien que je tenais à cheval sur ma hanche, le bébé dans son panier de l’autre main et me voilà qui volais comme une gazelle dans le petit sentier qui remontait vers elle. Je fus frappé d’une subite et violente certitude que quelque chose n’allait vraiment pas bien là-haut, j’accélérai le pas, comme paniqué. La pluie chaude lavait à mesure la sueur qui me pissait par la face. Vite, plus vite, et encore plus vite.

Stupidement, je me suis barré les pieds dans une racine en travers du sentier et toute l’équipée a amorcé un spectaculaire vol plané, Julien les bras et les jambes en étoile les yeux vers le ciel comme Superman, les jouets de plage aux quatre vents, tous les langes et le bébé éjectés du panier tournoyaient au ralenti entre ciel et terre et c’est exactement là que je me suis réveillé en sueur, la face dans un rond de bave sur son lit d’hôpital. Il était passé 4 heures et elle n’était pas encore revenue.

Quelque chose n’allait vraiment pas bien là-haut.

J’ai retourné tout l’institut à l’envers cherchant désespérément des explications. Où était-elle, que lui arrivait-il, où était passé ce foutu neurologue? Les choses avaient juste été plus longues que prévu. Je devais me calmer. Me passer une bonne débarbouillette froide. Me trouver un bon café. Retourner attendre patiemment dans la chambre et toute cette sorte d’insignifiances de circonstance, me répondait-on mielleusement de toutes parts. Je revins donc tenter de chercher la paix dans sa chambre d’hôpital le coeur en tempête. Deux préposés qui semblaient blasés vinrent refaire le lit que j’avais défait, souillé de ma bave et de ma sueur dans cette chaleur humide de juin. Ils m’avertirent poliment qu’elle s’en venait bientôt, me prièrent avec leurs deux belles faces longues de bien vouloir utiliser la chaise en attendant. Le goût d’en frapper un m’est venu mais j’ai choisi la chaise.

La noirceur s’installait doucement sur la ville lorsqu’ils me la ramenèrent. Elle revint la tête tout enturbannée de blanc comme une Francine Grimaldi endimanchée, la verve en moins. J’ai cru qu’elle allait s’envoler lorsque les deux préposés la soulevèrent vertement de la civière, surestimant peut-être son poids mais ils la firent finalement atterrir tout doucement dans son lit et l’y bordèrent consciencieusement.

Elle était calme et immobile, apaisée, les yeux fermés. À travers la jaquette bleue et un autre pansement blanc, on pouvait deviner sur sa clavicule la machine en forme de puck de hockey d’où partait un petit chemin de chair bleutée et boursoufflée qui passait par le creux de son épaule, suivait son cou et allait se perdre derrière son oreille sous le turban blanc. Je déménageai la chaise de l’autre côté de son lit, du côté où son bras était libre de toute quincaillerie médicale. Je déposai ma main sur la sienne et un long moment d’attente a suivi. Elle avait été maintenue beaucoup plus longtemps que prévu sous anesthésie et son corps amaigri prendrait bien son temps pour finir de tout absorber et me la ramener.

…

…

Enfin, je vis ses yeux s’entrouvir lentement, puis son regard entier embrasser le plafond, vide et perdu. Les orbites de ses yeux se tournèrent ensuite vers moi et semblaient chercher mon regard. Elle essayait bien de tourner la tête et je pouvais sentir l’effort déployé, la douleur que cela semblait lui infliger. Je lui dis tout doucement de ne pas se faire souffrir pour rien et je me levai debout et me penchai sur elle pour lui permettre de me voir sans se retourner. J’attendais anxieusement cette première rencontre du regard, ses premières paroles capables de soigner d’un seul souffle toute la peine, la peur et l’angoisse qui m’avaient torturées depuis le matin. Ses lèvres sèches prirent comme dix ans pour se décoller l’une de l’autre, elles s’animèrent très lentement et, venu de nulle part, elle se mit tout bonnement, tout doucement à chanter. Chanter un stupide jingle publicitaire lancinant, en me regardant sans me regarder avec des yeux d’automate, un malaisant rictus au coin de la bouche. Tout ce qui sortait de sa bouche était ce stupide jingle pénible et lancinant.

Le clan Panneton-on, pour dé-mé-na-ger, faut signaler le 937-0707

L’incompréhension, la stupeur et l’angoisse ne firent que s’amplifier et achever de mettre le feu à mes entrailles. Après trois jours de ce tour de chant démentiel, quelques paroles anodines sont finalement venues et le supplice Panneton a lentement diminué.

Il leur aura fallu plus de deux semaines pour me donner l’heure juste sur sa condition. L’objectif du neuro-chirurgien était d’atteindre le thalamus, partie du système limbique où les voies sensorielles du cerveau établissent des communications qui activent dans le cortex une situation d’alarme, par exemple le stress, le danger, l’éveil mais aussi lorsque le corps reste immobile trop longtemps, le signal de produire un spasme musculaire, exactement ce à quoi on voulait s’attaquer. En centrant le trépan sur le thalamus, l’amygdale se trouvait sous la course de la circonférence dentue de la perceuse et il y a vraisemblablement eu contact, lésion. La masse cervicale s’est gonflée formant un oedème, accentuant la pression sur l’amygdale ce qui a pu aggraver la lésion. L’oedème en créant une poussée vers l’extérieur empêchait la pièce osseuse retirée de son crâne d’être remise en place. Ils avaient donc dû attendre de longues heures que l’oedème diminue, de longues heures endormie la cervelle à l’air, avant de pouvoir tout refermer.

Le rapport des neuro-psychologues déposé beaucoup plus tard à son dossier indiquait une atteinte à l’amygdale entraînant une incapacité à évaluer le contenu émotionnel des événements, une perte de la mémoire affective et possiblement d’autres pertes cognitives à être évaluées.

Je l’ai ramenée à la maison avant qu’ils l’achèvent.

En ce terne et pluvieux vingt-et-unième jour de juin 2001, premier jour de l’été, dernier jour d’école et fête de saint-chose, dans un hôpital de la grande ville, un neurologue de Montréal a planté un appareil de son invention dans ses chairs et dans sa tête. Pour ce faire, il a dû trépaner le crâne de la pauvre femme. Et Allah jasait plus loin avec Machiavel. Trois jours sans fin plus tard, elle cessa son insupportable tour de chant et ils me la rendirent, émotions en moins, pour que je la ramène à son grabat, là où la maladie la talonnera jusqu’à la fin.

À suivre…

Flying Bum

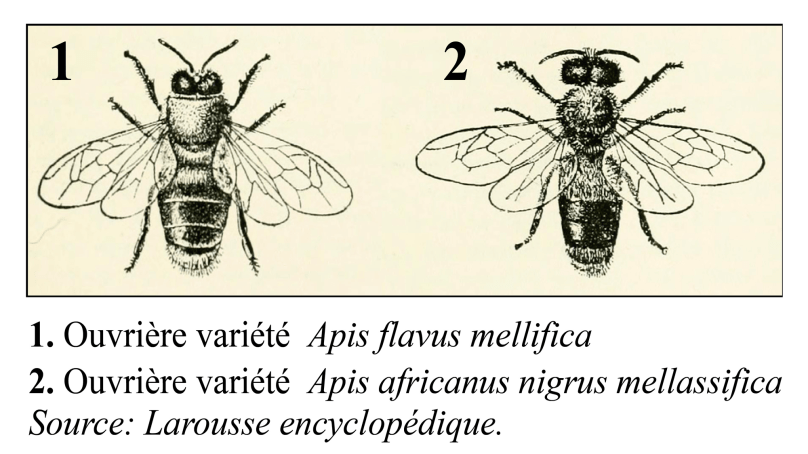

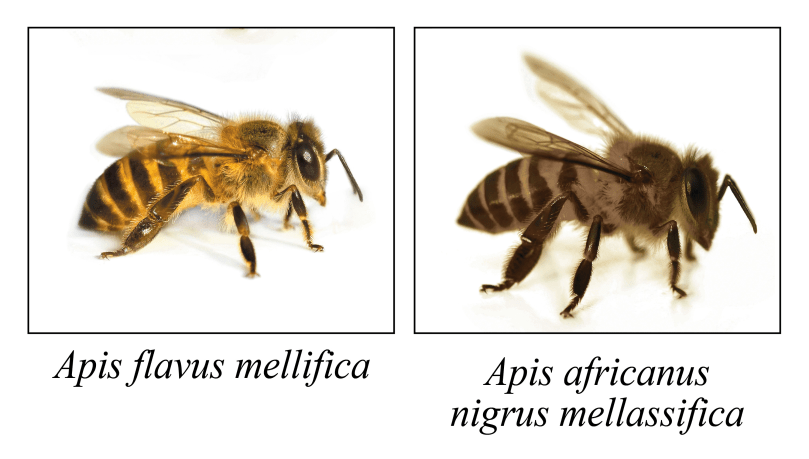

La nouvelle espèce d’abeille, de par sa résistance exceptionnelle, contribuera à la survie de la race et à l’activité de pollinisation nécessaire à toute l’industrie agro-alimentaire et horticole.

La nouvelle espèce d’abeille, de par sa résistance exceptionnelle, contribuera à la survie de la race et à l’activité de pollinisation nécessaire à toute l’industrie agro-alimentaire et horticole.

docteurs de Val d’Or, c’étaient des dieux en sarrau blanc, carrément. Et les grands hôpitaux de Montréal, de véritables usines à miracles de la science, rien à voir avec le petit hôpital Saint-Sauveur. Aucun docteur de Montréal ne laisserait mourir une maman d’à peine quarante-cinq ans qui avait juste mal à la tête. Deuxièmement, quand son père l’avait emportée vers Montréal, le plus vieux de ses frères jurait bien qu’il l’avait vue par la lunette arrière du gros Chrysler qui s’éloignait, lever son poing fermé haut vers le ciel, comme le guérilléro qui annonce la victoire finale. Son retour était donc imminent.

docteurs de Val d’Or, c’étaient des dieux en sarrau blanc, carrément. Et les grands hôpitaux de Montréal, de véritables usines à miracles de la science, rien à voir avec le petit hôpital Saint-Sauveur. Aucun docteur de Montréal ne laisserait mourir une maman d’à peine quarante-cinq ans qui avait juste mal à la tête. Deuxièmement, quand son père l’avait emportée vers Montréal, le plus vieux de ses frères jurait bien qu’il l’avait vue par la lunette arrière du gros Chrysler qui s’éloignait, lever son poing fermé haut vers le ciel, comme le guérilléro qui annonce la victoire finale. Son retour était donc imminent.

Sur la route 11, aujourd’hui la 117, immédiatement au nord du pont du Grand-Remous se trouvait à l’époque le relais des autobus Voyageur qui faisaient entre autres le trajet Montréal-Val d’Or. Les correspondances vers Maniwaki, Buckingham et Hull se faisaient là. Un petit édifice sans classe campé sur la seule surface asphaltée à des milles à la ronde, hormis la 11. Un restaurant bigarré, meublé avec trop de vinyle turquoise, de métal luisant et de néons à la lumière agressante, crue et bleutée. Le lieu pouvait passer du calme absolu à l’agitation la plus totale lorsqu’un ou deux autocars déversaient là une horde de voyageurs affamés à la vessie débordante et pouvait retrouver son calme malaisant aussitôt les voyageurs rembarqués.

Sur la route 11, aujourd’hui la 117, immédiatement au nord du pont du Grand-Remous se trouvait à l’époque le relais des autobus Voyageur qui faisaient entre autres le trajet Montréal-Val d’Or. Les correspondances vers Maniwaki, Buckingham et Hull se faisaient là. Un petit édifice sans classe campé sur la seule surface asphaltée à des milles à la ronde, hormis la 11. Un restaurant bigarré, meublé avec trop de vinyle turquoise, de métal luisant et de néons à la lumière agressante, crue et bleutée. Le lieu pouvait passer du calme absolu à l’agitation la plus totale lorsqu’un ou deux autocars déversaient là une horde de voyageurs affamés à la vessie débordante et pouvait retrouver son calme malaisant aussitôt les voyageurs rembarqués.