Pour me sortir de la merde, je m’étais inventé un métier et je me suis trouvé un travail comme graveur, comme si je connaissais la gravure. Dans une toute petite échoppe de gravure rue Laurier. Sérigraphie pour être précis. Minuscule, l’atelier et le bureau en avant qui donnait sur la rue étaient le rez-de-chaussée d’un deux-étages résidentiel converti en commerce et le propriétaire habitait l’étage au-dessus. Outre le vieux professeur d’art commercial à la retraite qui possédait l’atelier, il y avait Binette, le représentant commercial et Quentin. C’est Quentin, qui avait vite compris, qui m’a appris le métier à la vitesse grand V trop heureux d’avoir du renfort. Quentin avait vingt-deux ou vingt-trois ans et travaillait pour le vieux depuis cinq ans, disait-il. J’avais seize ans.

***

Avant l’heure du diner de ma première journée de travail, Quentin m’avait guidé vers un cagibi, était entré avec moi et avait refermé la porte derrière lui. Accroupis tous les deux, Quentin fouillait dans une boîte de carton, à tâtons dans la pénombre, et il m’a tendu un bel X-Acto flambant neuf avec son petit capuchon de sécurité transparent.

“Ils viennent avec des lames numéro quatre, c’est bon à rien pour ce qu’on fait, tu changeras pour une numéro deux,” m’avait-il dit en me remettant le couteau.

“Bonne fête, Léon,” avait-il conclu.

Ce n’était pas mon anniversaire mais j’avais pigé le message.

***

Deux ou trois semaines plus tard, un matin tranquille de novembre, Quentin avait sorti de sa poche de chemise ce qui ressemblait à un petit feuillet de timbres-poste. À ce que je pouvais voir, c’était un papier blanc plutôt épais avec des carrés d’environ trois-quart de pouce séparés par un pointillé avec des étoiles jaunes maladroitement étampées sur chacun des carrés.

Quentin souriait lorsqu’il m’a demandé si j’en voulais.

“C’est quoi?” que je lui demande.

“C’est de l’acide, en veux-tu?”

“De l’acide, comme du LSD tu veux dire?”

Il a hoché de la tête en guise de oui sans perdre son drôle de sourire narquois.

“T’en veux?” insistait-il.

“J’pense pas que c’est une bonne idée,” que je lui dis, “on est ici jusqu’à 5 heures.” Et je savais ce que c’était.

Il m’a examiné comme si j’étais un ours de cirque puis il a secoué sa tête.

“S’ti que t’es plate,” m’avait-il dit en remettant son carnet de buvards dans sa poche. “Pas surprenant que le père Blondin t’aime autant.”

En pause, nous étions dans le bureau devant les vitrines et nous regardions les premiers flocons tomber sur la rue Laurier. Après un moment, il tapotait du doigt sur sa poche de chemise qui contenait la dope. “Gages-tu que je peux gober toute la feuille?”

“Non,” que je réponds, “ce serait la chose la plus stupide à faire, même pour toi.”

“Tu me donnes-tu cent piastres si je gobe toute la feuille?” que réplique un Quentin frondeur.

“Regarde, je ne te donnerai pas de la merde non plus, alors garde-toi une petite gêne pour aujourd’hui, fais pas le con.”

Il a longuement regardé le bout de ses bottes.

“Un dix, alors, tu me donnerais-tu dix piastres?”

“Je ne te donnerai rien du tout, Quentin. Et si tu les gobes quand même, je vais avertir le bonhomme Blondin, faut qu’il sache. Alors penses-y même pas, grand tata.”

Il m’a regardé totalement ébaubi un long moment.

“T’es un bon diable, tu sais, Léon. J’espère que tu vas rester ici longtemps. Personne à date n’est resté ici aussi longtemps que toi.”

***

Généralement, on allait pisser dans la ruelle. Quentin est monté chez le père Blondin en haut de l’atelier. Il y avait là l’unique salle de bain à notre disposition, nous étions autorisés à y aller au besoin quelques minutes par jour et le patron ne disait rien lorsqu’on y disparaissait un peu plus longtemps pour les travaux plus lourds.

Une heure plus tard, Quentin est finalement redescendu. Il avait le visage rouge comme le cul d’un babouin et toute sa tête pissait l’eau comme une bière glacée dans les publicités.

“Christ de sans-dessin d’idiot,” que je lui dis. “Combien t’en as pris?”

Un large sourire, très large et étrange, un sourire intoxiqué, il glisse sa main dans sa poche de chemise et en ressort une paume blanche et humide, rien dedans.

“Hostie de con,” que je dis. Je regardais partout pour voir si le bonhomme était en bas et s’il nous observait. Quand j’ai vu qu’il n’y avait personne, j’ai assis Quentin sur le tabouret de ma table à dessin.

“Assis-toi là et fais semblant,” lui dis-je en plaçant devant lui une esquisse d’affiche au crayon de plomb que j’avais faite le matin même, “assis-toi puis ne bouge pas, si le père Blondin passe dans le coin, prends un crayon et repasse par-dessus mes traits innocemment.” Je lui ai placé un crayon dans la main. “T’es capable de faire ça?”

Il m’a regardé comme un enfant, avec des yeux exorbités, les pupilles tellement grandes qu’il restait à peine un anneau de blanc alentour.

Trois secondes après il se précipitait au sol et il enchaînait cinquante push-ups en ligne. Il avait immédiatement regagné le tabouret et repris le crayon de plomb dans sa main. La sueur lui coulait dans le cou.

“Toi, t’es un ami Léon,” dit-il en respirant trop fort. “Toi je t’aime, tellement, est-ce que je vais mourir tu penses?”

“OK, mon homme, calme-toi maintenant,” que je lui dis, pas trop certain des bonnes choses à dire. “Calme-toi, ça va se passer, respire lentement.”

“J’ai vraiment la trouille, Léon, je pense que je vais mourir. Je sais que je suis rien qu’un enfant de chienne, mais je ne veux pas mourir.”

J’ai cru voir quelqu’un passer dans le bureau, je suis allé me placer devant Quentin et j’ai levé l’esquisse devant ses yeux pour cacher son visage. Fausse alerte.

“Tu ne mourras pas Quentin, mets tes lunettes fumées et bouge pas trop avant que ça se calme,” que je lui ai dit. Je suis allé au frigo chercher le lait qui servait pour nos cafés, une pinte à moitié vide et une pleine. “Tu vas boire ça, lentement, les deux, au complet.”

Il a attrapé la première pinte, celle déjà entamée, et il l’a descendu d’une longue gorgée avant de me surprendre en m’attrapant la main et en la serrant très fort.

“C’est pas rien que l’acide, Léon, je te le jure, je t’aime vraiment,” m’avait-il dit, “t’es mon fuck’n best ami au monde,” pleurnichait-il.

“Peut-être même un peu plus, tu sais.”

“Bon, bon, mon ami,” que je lui dis en lui prenant une épaule d’une main et en tapant doucement l’autre de ma main libre, “relaxe, relaxe, ça va aller, respire lentement, bois ton lait, allez.” J’ai alors pris subitement conscience de ma propre respiration.

***

Ce soir-là, nous marchions lentement vers l’arrêt de la 45 Papineau comme tous les autres jours, mais nous ne parlions pas beaucoup. Quentin semblait calme, enfin. Je ne savais plus tellement quoi lui dire. Lui non plus.

J’ai quitté le travail après une dernière semaine malaisante. J’ai dit au bonhomme Blondin, au téléphone, que j’avais trouvé mieux ailleurs, mais c’était un blanc mensonge. Pour le reste de la journée, comme une obsession, je n’ai pensé qu’à appeler Quentin pour lui dire au revoir, ou je ne sais quoi, mais je n’arrivais pas à trouver les mots.

Alors je n’ai pas appelé.

Flying Bum

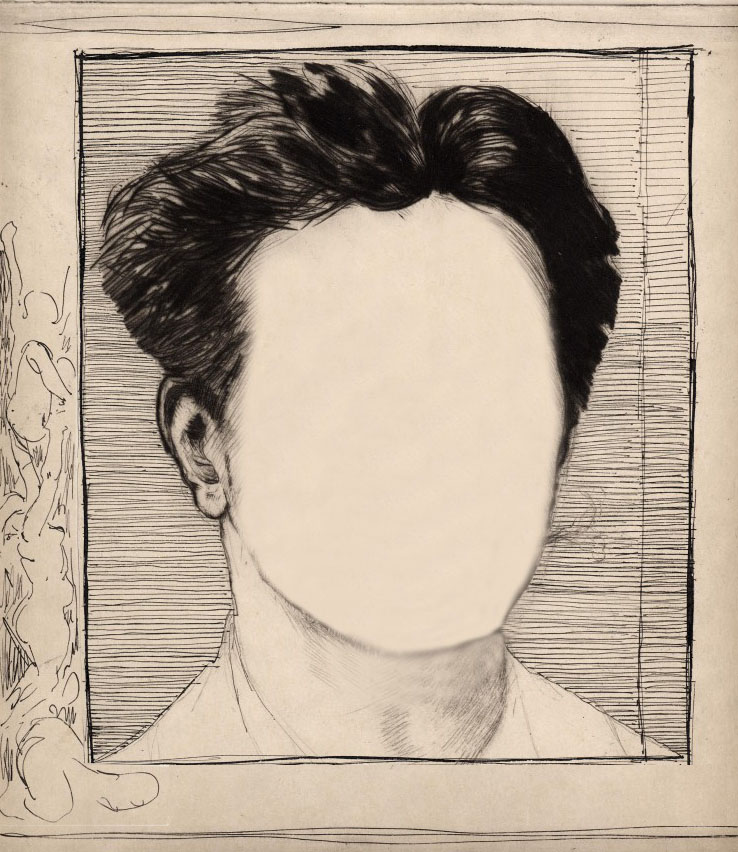

En-tête, infographie à partir de Félicien Rops.